セミナーレポート「生産性にも影響?花粉症の実態とすぐ使える対処法を内科医が解説!」

3月19日(火)に、クリニックフォア様と共催セミナーを開催し、花粉症の実態と対策についてお話いただきました。

目次[非表示]

国民病とも呼ばれる「花粉症とは」

日本では、40%ほどの方が花粉症を持っていると言われています。国民病とも言われる花粉症ですが、主な症状はくしゃみ、鼻水、目のかゆみ・充血です。

鼻や目以外にも肌が荒れる・喉がイガイガするという方もいらっしゃるのではないかと思います。

花粉症は命に関わる病気ではありませんが、QOL(生活の質)に影響を及ぼすため、仕事やプライベートへの影響が多い疾患です。

一番有名なのはスギ花粉で、花粉の飛ぶ量も多く、スギ花粉の花粉症を持っていらっしゃる方も多いです。

花粉症が起こるメカニズムは、体がスギ花粉を異物として認識し、体から排除しようとすることで、くしゃみや鼻づまりなどの症状が起きます。ご自身が花粉症かどうかを調べる検査は、血液検査、皮膚テスト、鼻粘膜誘発テストなどが挙げられます。

花粉症についてのよくある質問で「いつ発症するか予測できるのか」と聞かれることがありますが、答えはNOです。

体に対する異物反応はゆっくりと蓄積され、その許容量には個人差があるため、いつ症状が出始めるかは予測できません。

また、「検査は必須なのか」というご質問もよくいただきますが、必須ではありません。検査は保険適用の場合で6000円程度です。問診や診察で、起きている症状から花粉症を判断することが可能です。もちろん、検査自体のご希望がある場合や他のアレルゲンを調べたいなど、ご要望がある場合は検査をすることも可能です。

花粉症の治療方法について

花粉症の治療方法には主に対症療法と根治療法の2種類があります。ここではまず対症療法について詳しくご説明します。

治療をする上では、アレルギー誘発物質であるヒスタミンの働きを抑えることがもっとも重要です。その働きを担う抗ヒスタミン薬という内服薬があり、市販薬のアレグラなどがこれにあたります。全身に効く飲み薬で、目のかゆみやくしゃみ、鼻水、鼻づまり、皮膚のかゆみにも一定の効果が期待できます。

今までは「花粉症の薬は眠くなる」と言われがちでしたが、最近は改善されてきています。

もう一つ、抗ロイコトリエン薬という薬があります。ロイコトリエンはヒスタミンと同様にアレルギー反応を起こす化学物質で、鼻づまりの症状が強い場合や抗ヒスタミン薬だけでは十分に症状が抑えきれない場合に使用されます。

花粉症の治療には基本的に内服薬が多く使われますが、目や鼻の症状が強い方には、点鼻薬や点眼薬を使っていただくのもいい選択肢です。

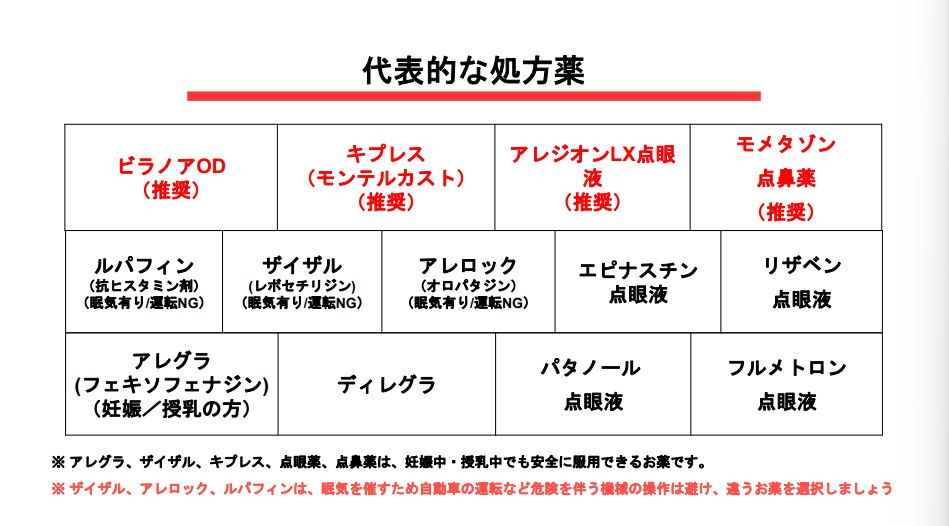

以下が、クリニックフォアのオンライン診療で扱っている処方薬になります。

基本的な治療ステップとして、まずは飲み薬で症状の緩和を目指します。それでも不十分な場合や、症状が強く出ている箇所がある場合に追加の内服薬や点眼薬・点鼻薬を処方します。

市販薬と処方薬の違い

近頃は花粉症のお薬も、アレグラやアレジオンなど処方薬と同成分が配合された市販薬が販売されています。市販薬は医師の診察なしで服用できるため、効果・効能はマイルドな場合が多いです。

そのため、症状が軽度な方は、市販薬を活用するのもよいですが、症状が強く現れている場合は、医療機関を受診し、処方薬で症状を緩和させるのが良いでしょう。

また、処方薬には症状や体質に応じた複数の種類があります。患者さんからの要望として、「眠くならない薬が良い」と相談されることが多いのです。ビラノアをはじめ、いくつかの種類のお薬は効果が強い一方で眠気が起きにくいものもあります。、診察の際に医師へ相談してみてください。

薬を服用するタイミングは症状が出始める2週間前を推奨しています。いつから花粉が飛ぶかは年によって違うので難しいところではありますが、体に悪い影響はないので早めに飲み始めていただくのが良いです。

薬が効き始めるまでにはどうしても時間差がありますので、有効な状態をキープするという意味でも、なるべく薬を飲み続けるのがおすすめです。

セルフケアでできること

医療機関に頼るのみではなく、ご自身でできる対処についてもご紹介します。

晴れた日の日中は花粉の飛散量が上がります。人が動くと花粉が舞い上がりますので、通勤時間帯も飛散量が多いです。

外出する際は花粉を体内に取り込まないことが重要です。特に目・鼻・喉などの粘膜は花粉が付着することで症状が出ますので、マスクや眼鏡、ゴーグルを装着するなど、花粉そのものが付かないようにすることが大事です。

また花粉の時期は、コンタクトレンズはなるべく避けるのがおすすめです。コンタクトそのものを介して粘膜に直接花粉が付く原因になりますので、可能であれば眼鏡で過ごしましょう。

服にも大量に花粉がつくことがありますので、なるべく払い落としましょう。。霧吹きで少し服を濡らしてからブラッシングすると花粉が舞い上がりにくくなるので、なるべく家の中に入れないように工夫してください。

また、風が強い日は換気を最小限にして、空気清浄機を活用しましょう。

免疫療法のご紹介

最後に、花粉症の根本治療についてご紹介します。症状を緩和するのではなく、スギに対する花粉症自体を治すことを目指す治療法です。代表的なものに舌下免疫療法があります。具体的にはスギの成分を数年にわたり体の中に入れ続けて体に慣らしていくことで、体が異物だと判断しなくなり、スギに反応しない体質を作る治療法です。

薬を舌の下に投与して、ラムネのように転がしたあとに飲み込んで体に染みこませていくため、毎日続けやすいのもポイントです。

一定期間、毎日飲み続けるというのは、ハードルになるかもしれませんが、効果自体はすぐに出始めて、次のシーズンには症状がかなり楽になる方が多いです。

一方で、途中で内服をやめてしまうとまたアレルギー体質に戻ってしまうこともあります。治療を希望される際は、医師から定められた服用期間を守りましょう。

治療をはじめるタイミングとして、スギが飛んでいない季節に始めないといけません。体が花粉に反応している状態でさらにスギの成分を体にいれるのは推奨できません。

健康管理システムmedimentのご紹介

従業員の皆様が活躍できる環境を作るためには、まず従業員の健康状態の把握から始めることが必要です。medimentは、人事労務の方の業務負担を減らし、業務効率を上げるサービスです。

主な機能としては、健康診断業務の効率化、法令遵守データ活用、高リスク者のケアが実現できるようなシステムを提供しております。

また、ストレスチェックの実施や結果の保存、過重労働管理なども一元管理できるようになっております。

弊社のサービスが気になる方は以下からmedimentの資料がダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

>>>「mediment(メディメント)」のサービス資料ダウンロードはこちらから