健康診断を拒否された!?受けたくない理由と対処法5つ

労働安全衛生法で、企業側に年1回の実施が義務付けられている健康診断。企業は従業員の健康を守り、従業員が生き生きと働けるようにと、従業員へ健康診断を実施しなければなりません。

しかし、従業員に健康診断の受診を拒否されてしまい、「従業員が健康診断を拒否することは認められるのか」「拒否された場合にどのように対応したらよいのか」など、対応に困ってしまった担当者の声をよく耳にします。

当記事では、健康診断を拒否された場合の理由に合わせた5つの対処法と、拒否されないためにできる工夫を解説します。

目次[非表示]

健康診断の事後措置の流れや企業の義務については、以下の資料で説明していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちらから:健康診断の事後措置ガイド

企業の義務である健康診断を従業員は拒否できるのか?

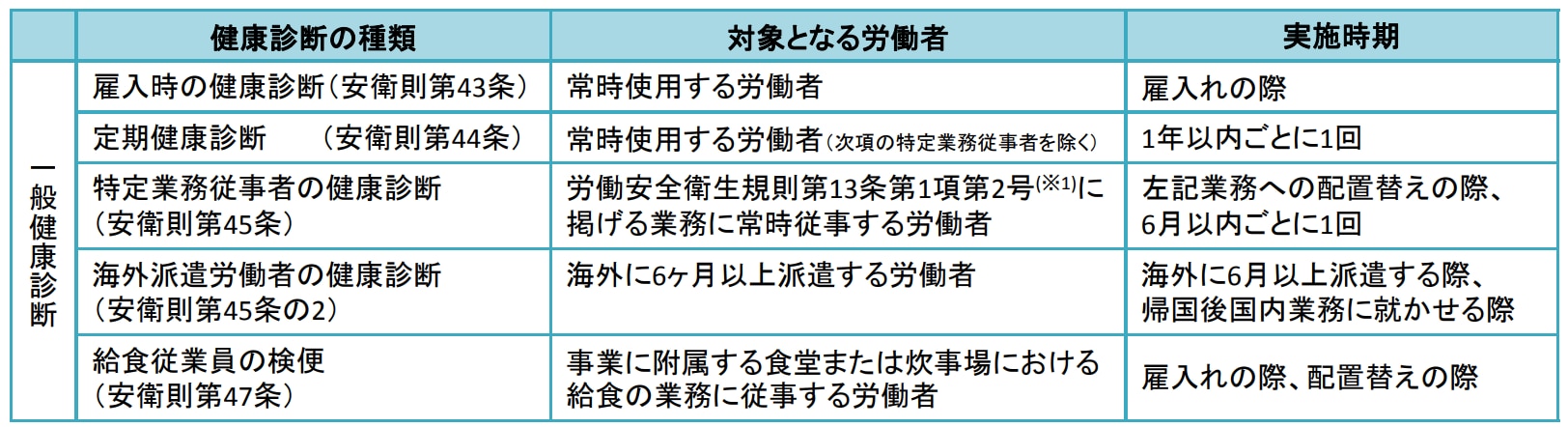

健康診断には一般健康診断のみならず、特殊健康診断などのさまざまな種類があります。各健康診断ごとに対象者や実施時期等の条件が異なるため、自社がどの健診を実施するべきか正確に把握することが求められます。

従業員に健康診断を受けさせることは企業の義務です。

企業には、従業員を安全に健康で働かせるため、「安全配慮義務」があります。

ただし、健康診断が実施義務化とされているにもかかわらず、従業員が拒否するケースも少なからず存在します。従業員側は健康診断を拒否できるのか、深掘りしてみていきましょう。

安全配慮義務の詳細については、以下の記事で解説しています。

従業員は健康診断を拒否することはできない

企業側に健康診断の実施義務があるように、従業員側にも事業者が行う健康診断を受ける義務が定められています(労働衛生法66条55項)。よって、原則労働者は企業が実施する健康診断を拒否することはできません。

しかし、労働者が他の医師による健康診断を受けた場合、結果証明を示す書面を示すことで、二度受ける必要はなくなります。

法定外項目に関しては拒否できる

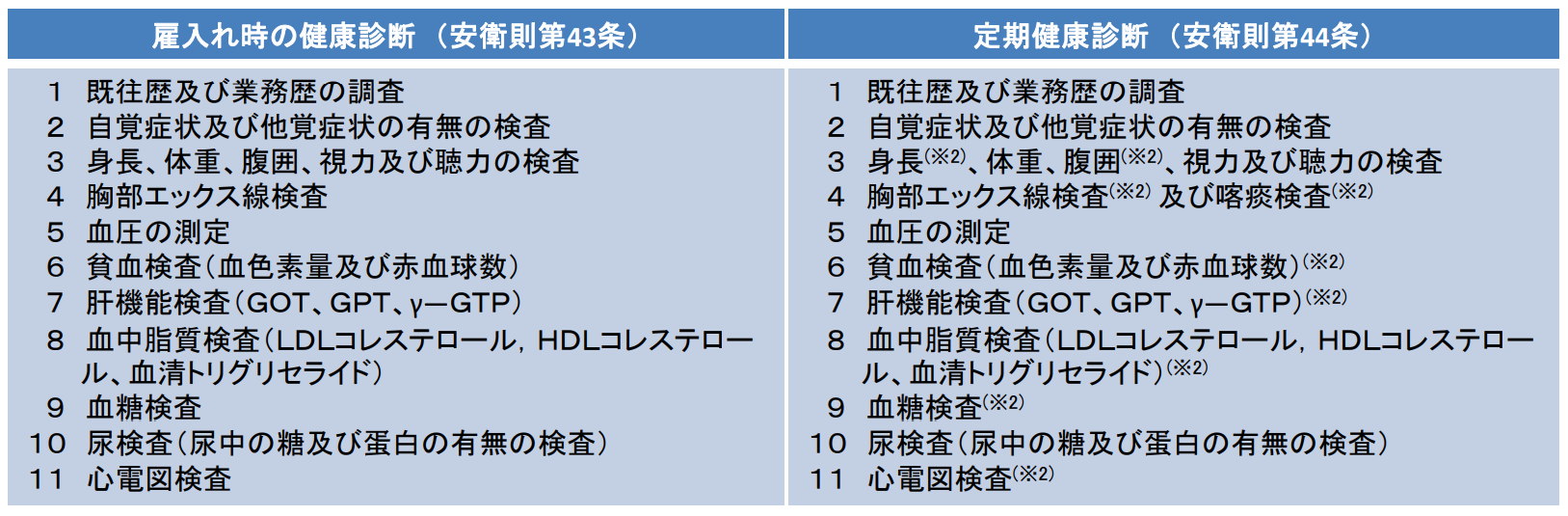

労働者による健康診断の拒否はできませんが、法で定められている健康診断以外の項目がある場合、従業員は拒否できます。

健康診断において、下記11項目が必須項目として定められています。

企業によっては労働者に対し、胃カメラなどの項目を付け加えるケースもあるでしょう。

こうした別途で付与した検査項目に関しては、たとえ従業員の健康を考慮した結果であったとしても、従業員の意見は尊重する必要があります。

そのため、実施義務とされている必須項目以外の項目に関しては、企業は拒否を認める必要があると把握しておきましょう。

健康診断を拒否する理由に合わせた5つの対処法

法律で「健康診断を拒否できない」と決められているにもかかわらず、健康診断を拒否する従業員は少なからずいます。

従業員ひとりひとりにプライバシーの問題や健康上の事情など、さまざまな問題が隠れている可能性も考えられるため、「就業規則に沿って即処分」といった対処などはせず、それぞれの理由を聞き、従業員の気持ちに寄り添った対応を取ることが必要です。

ここからは代表的な5つの理由をもとに、企業側の対処法をご紹介していきます。

1.健康診断自体が嫌いな人には寄り添った説明を

健康診断を拒否する理由の1つ目に、「健康診断自体が嫌い」という場合があります。

採血されるのが嫌など、健康診断自体が嫌いという人に対しては、丁寧に説明をし理解を得られるような工夫をしてみましょう。

- 健康診断は法律で定められた企業の義務であること

- 業務に起因する病気が発覚した場合、仕事内容の変更や勤務の調整ができること

- 企業として、あなたの健康を一緒に守りたいと思っていることを伝えること

特に、上記の3点を説明し理解を得るのが大切です。

説明時は強制させるような高圧的な伝え方ではなく、従業員の健康管理に寄り添っているといった視点での説明を行いましょう。

2.忙しくて時間が取れない人には柔軟な対応を

健康診断を拒否する理由の2つ目に、「忙しくて時間が取れない」という場合があります。

勤務体制によっては、健康診断のための時間を確保することが難しいといった従業員も存在するでしょう。

こうした状況を打開できるよう、「就業中に受診時間を確保する」「正社員であれば平日に受診してもらう」「パートであれば時給が出る」など、柔軟な調整をしてください。

部署によって繁忙期が異なる場合は、部署ごとに受診時期を調整するのも1つの方法です。

また、企業担当者は、従業員が就業規則下における健康診断を拒否する場合、業務命令違反とみなされるといった点も知っておくことが必要です。

3.指定の病院に抵抗がある人には他の病院でも問題ないと伝える

健康診断を拒否する理由の3つ目に、指定病院が嫌という場合です。

「病院が遠くて行くのが大変」「かかりつけ医に診てもらいたい」などの理由から、指定病院に抵抗がある従業員も存在します。

また、テレワークの導入が浸透した結果、自宅で仕事をする人が増えたことで「指定された健診期間まで出向くのは面倒」といった意見も出てきています。

「指定病院が嫌」という従業員に対しては、法令上、検査項目さえ網羅していればどこの病院で受診しても問題ないことを説明しましょう。

それぞれの意向に合わせ、選択肢の情報提供を行うことで、従業員は安心して健康診断を受診できます。

4.人間ドックを受けたばかりという人には代用可能か確認を

健康診断を拒否する理由の4つ目に、人間ドックを受けたばかりであるという場合があります。

従業員自身が個人判断により人間ドックを受けた場合、法定検査項目がカバーされていれば、人間ドック結果を報告することで、健康診断として代用可能です。

従業員の健康管理に対する意識は異なるため、それぞれに合わせた対応が大切です。

5.結果を会社に知られたくない人には個人情報取扱の説明を

健康診断を拒否する理由の5つ目に、他人に自分の健康診断結果を知られたくないという場合があります。

健康診断や保健指導内容など、健康に関連した情報は「要配慮個人情報」にあたります。こうした情報は厳密に管理されるため、本人の承諾なしに第三者が閲覧することはできません。

結果を知られることに不安を抱える従業員に対しては、個人情報に配慮されていることを説明し、安心感を持ってもらえるようにしましょう。

何度も健康診断を拒否された場合の対応

従業員に何度も健康診断を受けるように伝えても、それでも拒否されるという場合には以下の対応をするといいでしょう。

懲戒処分になる可能性を伝える

従業員は、健康診断を受ける義務があります。就業規則で「健康診断の受診を拒否した場合は懲罰の対象になる」と定めている場合、業務命令違反として対処できます。

企業が健康診断の受診を再三依頼しているにも関わらず拒否する場合は業務命令違反となり、懲戒処分になる可能性があると伝えて受診を促しましょう。

健康診断を拒否する旨を文書に残してもらう

それでも健康診断を受診しない場合は、「会社からの命令を何度も受けたにも関わらず健康診断を受診しなかった」という旨の文書を従業員に書いてもらいましょう。

仮に企業が従業員に健康診断を受けさせず病気を発症した場合、安全配慮義務違反として責任を問われてしまう可能性があります。

企業が放置したのではなく従業員の意思で健康診断を受診しなかったことを証明するために、文書の作成は重要です。

企業のリスクやイメージダウンの防止のためにも、記録に残しておきましょう。

健康診断を拒否されないためにできる工夫3つ

健康診断を拒否する理由は人それぞれです。しかし、事前に健康診断を「拒否されない工夫」をすることも重要です。

拒否されないためにできる工夫を3つ解説します。

1.健康診断の意義や目的など事前の説明を丁寧に

従業員が安心・納得して健康診断を受診できるよう、健康診断を実施する前に十分な説明をすることが大切です。

- 健康診断は企業の義務であること

- 結果によっては業務内容の変更の検討も可能であり、従業員にとってメリットもあること

- 就業時間内に受診できること

- 情報管理は徹底されており、プライバシーは守られること

これら4つの点をしっかりと説明し、従業員の理解を得たうえで納得して受診できる環境を整えましょう。

2.就業規則へ健康診断の取り決めを盛り込む

就業規則に「費用」や「受診日時」などの取り決め、「受診しない場合の罰則」などを設けておくことで、従業員の自主的な健康診断受診につながります。

また、仮に従業員から受診拒否の問い合わせを受けた場合に、迷わずスムーズに対応できるメリットにもなります。

従業員の気持ちや個々の事情に寄り添いつつ、企業が従業員の健康管理を怠ることがないよう、最低限のルールを取り決めて明文化しておくことが必要です。

3.健診業務を効率化して従業員への受診勧奨を丁寧におこなう

健康診断関連の業務は、健診予約や健康診断結果の保管・提出、再検査の勧奨など多岐に渡ります。一つひとつを手作業でおこなっていると、多大な時間がかかってしまいます。

例えば健康管理システムを導入すると業務が効率化でき、空いた時間で健康診断を拒否する従業員と面談するなど、より良いアプローチができるようになります。

煩雑な業務を減らして従業員に向き合うのも、健康診断を拒否された場合には有効でしょう。

健診結果を紙での管理からクラウド管理に変えると、大幅な業務効率化が期待できます。

健康管理システム「mediment」では、健康診断結果のデータ管理や産業医面談の管理もおこなえます。以下から資料をご覧いただけますのでぜひご活用ください。

>>>「mediment(メディメント)」の資料ダウンロード(無料)はこちらから

健康診断を拒否された場合は理由に合わせた柔軟な対応を!

法で実施・受診が定められた健康診断は、原則拒否できません。しかし、従業員によって、さまざまな理由があることも事実です。

だからこそ、事前の説明や取り決めを行っておくことで、従業員が安心・納得して健康診断を受診できます。企業側においても従業員の健康管理を徹底することは、企業の発展に向けて何よりも大切です。

企業は従業員へ正しい情報を発信し、共通認識のもと、従業員が円滑に健康診断を受診できるようにしましょう。

健康診断の事後措置の流れや企業の義務については、以下の資料で説明していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。