特殊健康診断とは?種類や対象者、実施時期、検査項目、相場を一覧表でチェック!

労働者の健康確保のため、事業者には健康診断の実施が義務付けられています。

中でも、健康上のリスクを伴う業務に従事する労働者に対しては「特殊健康診断」の実施が必要です。

特殊健康診断の種類や条件は多岐に渡るため、この記事では対象者や実施時期、検査項目などを網羅的に解説していきます。

目次[非表示]

特殊健康診断の実施方法や結果の活用については以下のお役立ち資料で解説していますので、ぜひご活用ください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちらから:特殊健康診断 基礎知識解説ブック

特殊健康診断とは?

そもそも特殊健康診断とは、一定の有害な業務に従事する労働者に対して、医師の項目に基づき、実施が義務付けられている健康診断のことをいいます(労働安全衛生法第66条第2、3項)。

仮にそれらの業務に従事させなくなった場合でも、その労働者を雇用している期間は、医師による特別項目における健康診断を定期的に実施しなければなりません。

【健康診断】

第66条

2、事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3、事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

引用:労働安全衛生法第66条

特殊健康診断を実施する意味

特殊健康診断は、業務内容や作業環境と特殊健康診断結果との関連性を検討することです。

業務内容や業務量における新たな健康障害を未然に防止することが目的とされています。

また、特殊健康診断は有害業務が体に与える影響を把握・判断するための大切な情報源にもなり得ます。

一定の有害業務に従事する労働者に対して、特殊健康診断を受診する機械を設けなかった場合は違法行為となり、罰金等の罰則が課される場合もあるため十分注意が必要です。

特殊健康診断の対象となる労働者とは?

特殊健康診断は、安衛法第66条第2項および第3項に基づき、有害といわれる業務に従事する労働者を対象に実施します。主に、対象となる労働者は以下の8つです。

- 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)

- 鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)

- 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者(四アルキル則第22条)

- 特定化学物質を製造し、または取り扱う業務に常時従事する労働者および過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)

- 高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者(高圧則第38条)

- 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)

- 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者(除染則第20条)

- 石綿等の取扱い等に伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者および、過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)

特殊健康診断の頻度とタイミングは作業内容によって違う

特殊健康診断は、従事する業務の種類によって実施頻度やタイミングが異なります。有機溶剤業務や鉛業務、四アルキル鉛業務、電離放射線業務などは6か月ごとに実施が必要とされています。

また、これらの業務に新たに従事する場合は、就業前のタイミングで健康診断を受ける必要があります。業務のリスクに応じて適切な頻度で実施することが、労働者の健康管理や法令遵守の観点から重要です。

法令で義務付けられた特殊健康診断を一覧でチェック【早見表】

法令で定められた7種類の特殊健康診断(高気圧業務健康診断、放射線業務健康診断、特定化学物質健康診断、石綿健康診断、鉛健康診断、四アルキル鉛健康診断、有機溶剤等健康診断)、およびじん肺健診、歯科医師による健診の種類・対象者・実施期間・特殊な検査項目・相場について、一覧表にまとめました。ぜひ参考にしてください。

※1:じん肺健康診断の実施期間は管理区分により異なるため、詳しくは、厚生労働省「労働安全衛生法等に基づく各種健康診断一覧表」を参照

※2:特定物資とは、鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン等のこと

特殊健康診断の種類・対象者・実施時期・検査項目・相場を整理

特殊健康診断に該当するそれぞれの健康診断に関して、対象者・実施時期・検査項目・相場に注目し解説します。

高気圧業務健康診断

高圧則第38条において、高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対して、定期的に実施されるよう定められている健康診断のことをいいます。

高圧下での業務は身体への影響が非常に強いため、特殊健康診断が必要とされています。

対象者

高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者

実施時期

6ヶ月以内毎に1回

検査項目

【必ず実施すべき項目】

- 既往歴及び高気圧業務歴の調査

- 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなど、自覚症状または他覚症状有無の検査

- 四肢の運動機能検査

- 鼓膜及び聴力の検査

- 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

- 肺活量の測定

【医師が必要であると認めたときに実施しなければならない項目】

- 作業条件調査

- 肺換気機能検査

- 心電図検査

- 関節部のエックス線直接撮影による検査

相場

3,300円程度

放射線業務健康診断

電離則第56条において、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対して実施されるよう定められた健康診断です。

身近なところでいえば、医療現場におけるレントゲン検査やCT検査、MRI検査などが放射線を被ばくする作業にあたります。

対象者

放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者

実施時期

雇入時、配置替え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)

検査項目

- 被ばく歴の有無の調査と評価

- 白血球数・白血球百分率の検査

- 赤血球数の検査

- 血色素量またはヘマトクリット値の検査

- 白内障に関する眼検査

- 皮膚の検査

相場

4,000円程度

特定化学物質健康診断

特化則第39条において、特定化学物質を製造し、または取り扱う業務に常時従事する労働者および過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)に対して実施されるよう定められています。

なお、令和2年7月1日より健診項目の見直しが実施されています。実施漏れ等が生じないよう改正内容をしっかり確認するようにしましょう。

対象者

特定化学物質を製造し、または取り扱う業務に常時従事する労働者および過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)

実施時期

雇入時、配置換え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)、過去従事者

検査項目

- クロム酸:鼻粘膜の異常の有無、鼻腔検査

- 塩化ビニル:肝臓・脾臓における腫大など、腹部検査

- ベンジン:血尿、頻尿の有無、尿沈査などの検査

※特定化学物質の健康診断では、それぞれの化学物質の性質や有害性に応じて検査項目が異なります。詳しくは参考資料をご確認ください。

参考資料:厚生労働省「化学物質取扱い事業者の皆様、健康診断機関・医療機関の皆様へ」

相場

2,500円程度

石綿健康診断

石綿則第40条において、石綿等の取扱い等に伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者および、過去に従事したことのある在籍労働者に実施するよう定められています。

石綿は、昔から建築材料として使用されてきましたが、発がん性があることが分かった2011年以降、日本での石綿製品は製造禁止となっています。

しかし、2011年以前に建てられた建物等の取り壊し作業時には石綿を含む粉じんが飛散するため、作業にあたる労働者が粉じんを取り込むことによる健康被害を起こしかねません。

よって、石綿を取り扱う業務にあたる労働者の健康管理が必要です。

対象者

石綿等の取扱い等に伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者および、過去に従事したことのある在籍労働者

実施時期

雇入時、配置換え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)、過去従事者(6ヶ月以内毎に1回)

検査項目

- 業務歴の調査

- 石綿による咳・痰・息切れ・胸痛など、他覚症状・自覚症状の既往歴有無の検査

- 咳・痰・息切れ・胸痛等の他覚症状・自覚症状の有無

- 胸部X線写真検査

相場

4,500円程度

鉛健康診断

鉛則第53条において、鉛業務に常時従事する労働者に実施されるよう定められています。

鉛は体内に蓄積すると、酵素の働きを阻害し、健康被害をもたらす可能性があります。

鉛に携わる印刷業や製造業等における労働者の健康管理が必要になります。

対象者

鉛業務に常時従事する労働者

実施時期

雇入時、配置換え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)

検査項目

- 業務歴の調査や鉛による自覚・他覚症状の既往歴

- 既往の血液中の鉛の量・尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査に対する調査

- 鉛による自覚症状・他覚症状の検査や血液中の鉛の量の検査

- 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

相場

8,500円程度

四アルキル鉛健康診断

四アルキル則第22条において、四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者に対して、実施が義務付けられた健康診断です。

四アルキル鉛は神経毒があることから、現在ではほとんど使用されていません。仮に体内に取り込まれた場合は健康被害をもたらす可能性があります。

対象者

四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者

実施時期

雇入時、配置換え時、定期(3ヶ月以内毎に1回)

検査項目

- いらいらや不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振額、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状・精神症状の有無の検査

- 血圧測定

- 血色素量または全血比量の検査

- 好塩基点赤血球または尿中のコプロプロフィリンの検査

相場

7,000円程度

有機溶剤等健康診断

有機則第29条において、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して定期的に実施される健康診断です。

有機溶剤は塗装や洗浄、印刷などさまざまな場面で使用されますが、作業に携わる労働者の体内に取りこまれやすく、健康被害が生じるリスクを有しています。

対象者

有機溶剤業務に常時従事する労働者

実施時期

雇入時、配置替え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)

検査項目

- 業務歴や有機溶剤による健康障害の既往歴、自覚・他覚症状の既往歴、有機則・尿中代謝物の既往の検査結果、尿中蛋白や有機則・尿中代謝物以外の項目、貧血検査・腎機能検査・神経内科学調査の既往の異常所見の有無に関しての調査

- 有機溶剤による自覚症状または他覚症状として通常認められる症状の有無

- 尿中の蛋白の有無

- 有機則や特定物質に関する肝機能検査や貧血検査

- 眼底検査

- 有機則や特定物質に関する尿中の代謝物量の検査

相場

2,500円程度

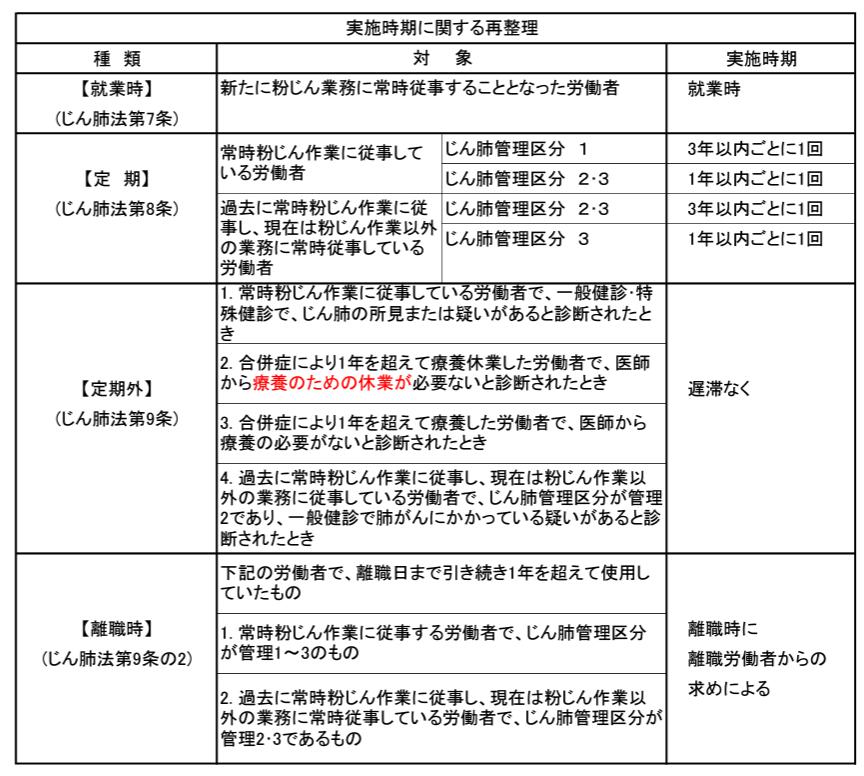

じん肺健康診断

じん肺法第3条、第7~10条において、粉じん作業や石綿に関する粉じん作業に常時従事する労働者および、常時従事させたことがある労働者で現在雇用している者に対し、定期的に実施される健康診断のことをいいます。

粉じんを取り扱う作業に従事していると、十分に対策をとっていても、多少なりとも粉じんを吸い込んでしまいます。

吸い込まれた粉じんは体外への排出が難しく、長期間にわたって肺を刺激し、ダメージを与え、じん肺といわれる状態を来します。

対象者

粉じん作業や石綿に関する粉じん作業に常時従事する労働者および、常時従事させたことがある労働者で現在雇用している者

実施時期

管理区分に応じて、就業時、定期(1〜3年以内毎に1回)、過去従事者、定期外、離職時

引用:厚生労働省|労働安全衛生法等に基づく各種健康診断一覧表

検査項目

- 粉じん作業職歴の調査や胸部X線検査、胸部臨床検査、肺機能検査

X線検査においてじん肺の初見ありと診断され、肺結核の所見または疑いがある場合は、結核菌検査やX線特殊撮影による検査、赤血球沈降速度検査、ツベルクリン反応検査が必要です。

また、X線検査、蒸気胸部臨床検査、肺機能検査でじん肺の初見ありと診断され、肺結核以外の合併症の疑いがあると診断された場合は、結核菌検査、痰に関する検査等も必要です。

相場

5,000円程度

歯科医師による健康診断

安衛法第66条第1項・安衛則第48条において、特定物質(塩酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素・黄りん等)のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、定期的に歯科医師による実施されるよう定められている健康診断です。

対象者

特定物質(塩酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素・黄りん等)のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者

実施時期

雇入時、当該業務への配置換え時、定期(6ヶ月以内毎に1回)

検査項目

一般的な歯科健診と異なり、歯と支持組織の異常の有無の検査を行う。

相場

3,000円程度

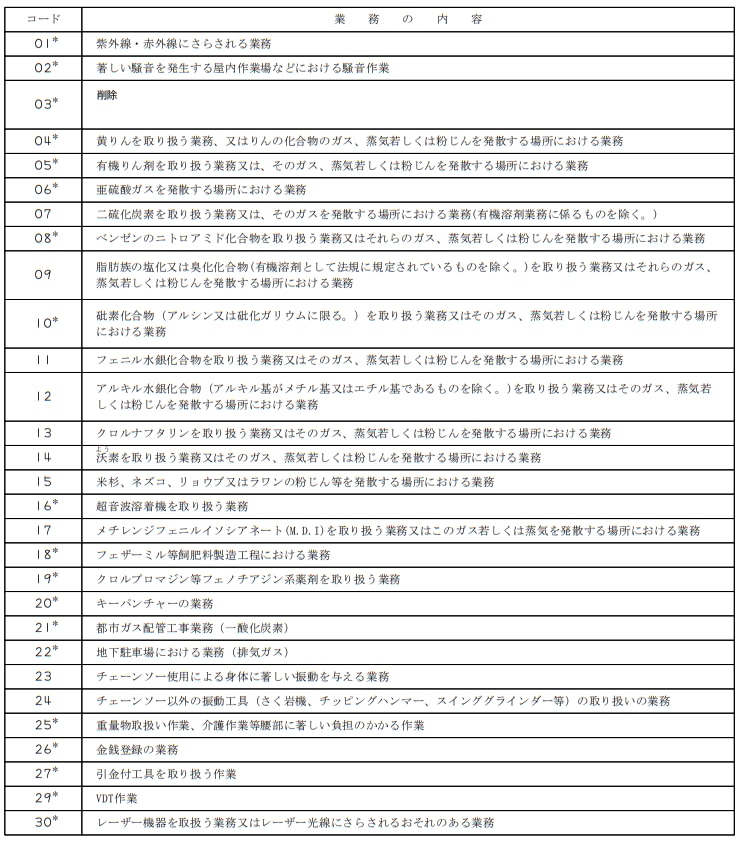

行政指導で推奨されている特殊健康診断

法令で義務化されていないものの、指針・通達等が発出された特殊健康診断が30種類ほどあります。

義務化はされていなくとも、推奨されている健康診断を実施することは、業務に従事する労働者の健康保持・促進に向けて非常に大切です。

事業者は、行政指導で推奨されるものに該当する健康診断内容を理解したうえで、実施を検討し労働者の健康管理に努めることが必要です。

一般健康診断と特殊健康診断との違いとは?

一般健康診断と特殊健康診断との違いは、本人ではなく「会社」に再検査・精密検査の実施が義務付けられている点です。

この場合、再検査や精密検査にかかる費用負担も企業側となる点に留意しましょう。

また、健康診断の受診時間に対する賃金の支払いについても違いがあります。

- 特殊健康診断: 受診時間は労働時間とみなされ、会社は賃金を支払う必要がある

- 一般健康診断: 健診費用は会社負担だが、受診時間に対する賃金支払いは義務ではなく、労使間の協議で決定される。ただし、受診促進のため、賃金が支払われることが推奨されている。

特殊健康診断を実施しない場合は罰則も

一般健康診断だけではなく、特殊健康診断は法令で定められ、事業者に義務付けられたものです。 特殊健康診断の実施を怠った場合、違法行為とみなされ、労働基準監督署から指導が入ります。 さらに、適切な処置を行わないまま放置すれば、労働安全衛生法第120場1項に基づき、罰金50万円以下の罰金が課せられます。

実例として、令和元年12月、福井・敦賀労働基準監督署は有機溶剤を使用する労働者1人に、特殊健康診断を2年以上受けさせなかったとして、ある企業を労働安全衛生法第66条違反の疑いで福井地検に書類送検した事例が報告されています。

特殊健康診断実施の有無を判断する労働基準監督署は、労働者の健康に対して適切な管理を行えているかという点を判断のポイントにしています。

年々、健康診断未実施が多く見受けられ、違反と見なされ、送検される事業所の件数も増えているのが現状です。

担当者は労働者の健康管理の必要性に対して意識を向け、漏れなく特殊健康診断を実施できるよう調整を図っていくことが必要です。

特殊健康診断結果の保管期間は原則「5年間」※例外あり

特殊健康診断は一般健康診断同様、それぞれの規則に則り、健康診断結果の保管期間「5年間」と定められています。

ただし、有害要因の中にはがんを発生させるものもあり、ばく露開始から発病まで数十年かかるものもあるため、健診によっては7年、30年、40年など、長期期間の保管が必要と定められている場合もあります。

- 高気圧業務健康診断:5年

- 放射線業務健康診断:30年

- 特定化学物質健康診断:5年 ※特定化学物質の一部に対しては30年

- 石綿健康診断:40年

- 鉛健康診断:5年間

- 四アルキル鉛健康診断:5年

- 有機溶剤健康診断:5年

- じん肺健康診断:7年

原則として、保管方法は書面または、コンピュータ―に備え付けられたファイル、磁気ディスクを持って保存しなければなりません。

medimentでは、特殊健康診断への対応も可能です。以下では製造業での導入事例をご紹介しています。

特殊健康診断の結果に基づく事後措置と事業者の義務

特殊健康診断で異常所見が認められた場合、事業者はその結果に基づき、必要な事後措置を講じる義務があります。

ここでは具体的にどのような事後措置をしなくてはいけないのか、詳しくご紹介します。

医師の意見聴取を行う

特殊健康診断の結果が出たら、事業者は労働者の健康状態を把握し、適切な措置を講じるために、遅滞なく医師から意見を聴取しなければなりません。具体的には、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴くことが求められます。

これは、労働者の健康障害の状況、作業内容、生活習慣などを考慮し、総合的に判断するために不可欠なプロセスです。

就業上の措置を決定し、改善を行う

医師の意見を聴取した後、事業者はその意見を勘案し、必要があると認めるときは、該当する労働者の事情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません。

健康被害が生じた労働者と同じ作業場で働いている労働者の健康状態や、作業環境管理・作業内容の見直しなどをする必要があります。

事業所の担当者だけでは対処しきれない問題もあるため、専門的な知識を持つ産業医などの意見を参考にすることをおすすめします。

また、医師が特に必要ないと認めた場合を除き、健康診断の結果を労働者に通知する義務もあります。これらの措置は、労働者の健康を守り、安全に働き続けられるようにするために極めて重要です。

労働者への結果通知とプライバシー保護の徹底

事業者は、特殊健康診断の結果を遅滞なく当該労働者に通知しなければなりません。結果の通知にあたっては、労働者のプライバシー保護に十分配慮し、結果が他者に漏れることのないよう適切な方法で行う必要があります。

たとえば、結果通知書を封書で本人に直接手渡す、または親展扱いで郵送するなどの対策が考えられます。

メールで送る場合はパスワード付きファイルでのメール送信とパスワードの別途通知が良いでしょう。健康管理システムや人事労務システムの個人向け通知機能の利用でも問題ありません。

労働者が自らの健康状態を正確に把握し、必要なセルフケアを行えるようにするためにも、確実な通知とプライバシー保護は不可欠です。

所轄労働基準監督署長への結果報告義務とは?

一定の特殊健康診断(じん肺健康診断、鉛健康診断、四アルキル鉛健康診断、特定化学物質健康診断、高気圧業務健康診断、電離放射線健康診断、石綿健康診断など)については、事業者はその結果を遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告する義務があります。

この報告は、行政が労働者の健康障害の発生状況を把握し、必要な対策を講じるための重要な情報源となります。報告を怠ると罰則の対象となる場合もあるため、確実な実施が求められます。

【条件あり】特殊健康診断、年に一度の受診が認められるケースとは?

原則として6ヶ月以内ごとに1回の実施が義務付けられている特殊健康診断。しかし、特定の条件下では、その頻度を「1年以内ごとに1回」とすることが認められる場合があります。事業者にとっては負担軽減に、労働者にとっては受診の負担減につながる可能性がありますが、そのためには厳格な条件をクリアし、労働者の健康確保が最優先される必要があります。

特殊健康診断の受診が年に一度でも認められる場合の条件

有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質等を除く)、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度について、以下の条件を満たした場合、事業者は特殊健康診断の実施頻度を年に一度にできます。

①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果が第一管理区分に区分されたこと。(※四アルキル鉛を除く。)

②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。

③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作業内容の変更がないこと。

※実施頻度の緩和の判断は、前回の健康診断実施日以降に、左記の要件に該当する旨の情報が揃ったタイミングで行う

引用「厚生労働省:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要等」

法令に準じた特殊健康診断の実施を

特殊健康診断は、健康被害を生じやすい危険なものを取り扱う作業にあたる労働者の健康管理を守るために必要な検査です。

一般的な健康診断と異なり、対象者や、特殊な健康診断項目、対処方法、罰則等に違いがあるため、戸惑ってしまう部分も多いでしょう。

しかし、特殊健康診断の実施が義務化されている事業所は、特殊健康診断の目的や必要性を正しく理解したうえで、抜け漏れなく適切に実施する必要があります。

法令に沿った適切な特殊健康診断の実施を心がけましょう。

特殊健康診断の実施方法や結果の活用については以下のお役立ち資料で解説していますので、ぜひご活用ください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちらから:特殊健康診断 基礎知識解説ブック

「mediment(メディメント)」では、特殊健康診断の実施や結果データ管理、産業医面談の調整、労働基準監督署への報告書作成など特殊健康診断に関わる業務の大幅な効率化が実現できます。以下からmedimentの資料がダウンロードできるので、ぜひご覧ください。