健康経営のメリット・デメリットとは?企業や社員に与える影響を解説

企業経営において「人」は最も重要な資源です。人口減少や高齢化が進む中、従業員の健康管理が企業の持続的成長に直結する時代となりました。こうした背景から、近年「健康経営」という考え方が注目を集めています。

この記事では、健康経営のメリットとデメリットについて解説します。

目次[非表示]

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット

健康経営とは?

健康経営とは、企業が従業員の健康維持や健康促進を重視し、それを経営戦略として取り入れることを指します。近年、企業における健康経営の導入が進んでおり、働き方改革やストレス管理の一環としても注目されています。

この取り組みを実行することで、企業は従業員のメンタルヘルス不調の予防や長期的な健康維持、労働生産性の向上を図り、企業全体の活性化を目指します。

健康経営への取り組みが求められるようになった背景

近年、社会構造の変化や労働環境の多様化により、企業には健康経営の重要性がますます認識されるようになっています。

健康経営は、企業にとって従業員の健康維持や働き方の改善を実現するための重要な戦略とされています。

人口構造の変化

日本は、生産年齢人口の減少と高齢化が進んでおり、総人口が20%減少し、生産年齢人口が30%以上減少するという予測があります。この現象は、企業の経営に大きな影響を与える要因となっており、従業員の健康を守り、健康寿命を延ばすことが企業の持続的な発展に欠かせない要素となっています。

企業が健康経営を推進することで、従業員の長期的な健康維持が可能となり、結果的に企業の労働力確保にもつながります。

【出典】 「健康経営の推進について」 (経済産業省)

医療費や社会保障費の増加

社会保障費の負担が増加する中、企業が健康経営を積極的に実践することが、生活習慣病などの予防に繋がり、医療費や介護費用の増加を抑制する効果が期待されます。

健康経営を通じて従業員の健康状態を把握し、早期に適切な対策を講じることが、企業全体のコスト削減にも寄与します。

生涯現役社会の推進

企業が健康経営を実施することで、従業員は健康的に働き続けることができ、長期的なキャリアを形成できます。「生涯現役社会」の実現に向け、企業は健康投資を通じて従業員の活力を支援し、その結果、労働生産性が向上、企業全体の活性化が期待できます。

これにより、従業員の健康が企業の競争力にも大きな影響を与えることが明確になっています。

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット

健康経営が「企業」に与えるメリット

健康経営を取り入れることで、企業は単に従業員の健康をサポートするだけでなく、業績やブランドイメージの向上、さらには社会的責任を果たすことができます。健康経営が企業に与える具体的なメリットを見ていきましょう。

①生産性の向上&離職率の低下

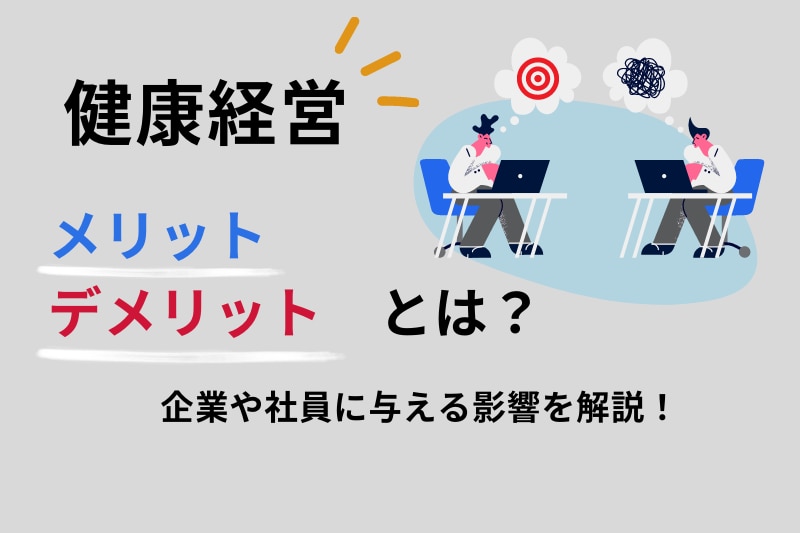

健康経営を推進する企業は、従業員の健康維持やストレス管理に取り組んでいるため、離職率が低くなる傾向にあります。2021年の調査によると、健康経営に取り組んでいる企業の方が離職率が低く、従業員の定着率が高いことが確認されています。

出典:「健康経営の推進について」(経済産業省)

健康を重要視した取り組みを行った結果、必然的にストレスも軽減され、ワークライフバランスも取りやすくなるでしょう。従業員のモチベーションが上がり仕事への活力が高まるため、生産性の向上が期待できます。

また「健康経営」を見据えた労働環境の整備に伴い、

- 残業時間の減少・削減

- 有給を取得しやすい環境整備

- 有休消化率の増加

などにつながるため、従業員の欠勤率や離職率の低下も期待できます。

②企業イメージの向上&業績アップ

企業は従業員の健康を考えた「健康経営」に関する取り組みを外部へ発信することで、従業員を大切にしながら健康に働ける環境が整えられているとアピールできます。

社内的・対外的イメージの向上により信用や信頼を得られ、結果、企業価値の向上やブランドイメージのアップ、将来的な業績向上まで期待できます。

③優秀な人材の確保・採用や教育コストの削減

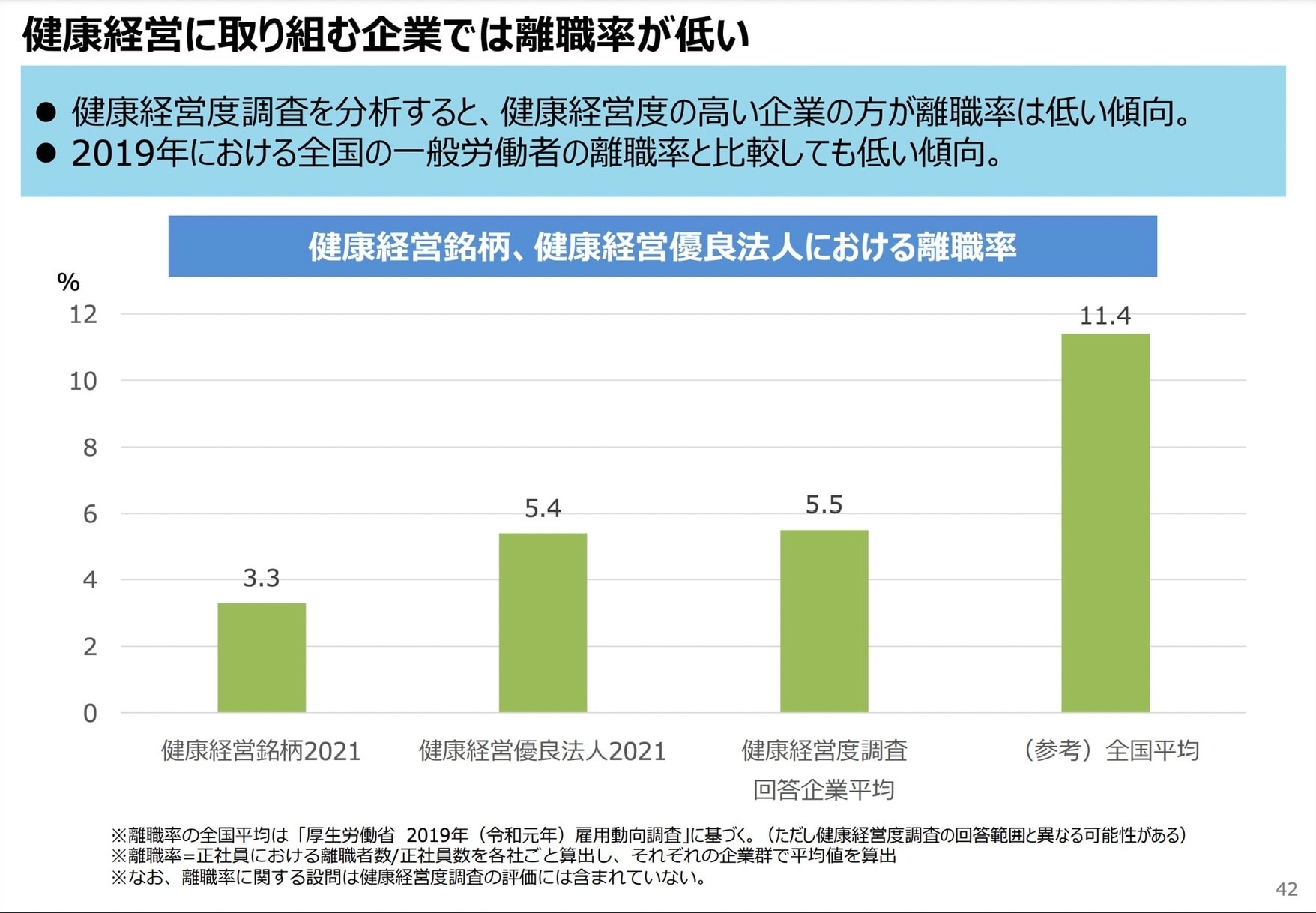

健康経営は、就職活動でも企業を選ぶ際の軸のひとつになるほど注目されています。

求職者が企業に求める重要な要素のひとつは、心身の健康を保ちながら働ける環境です。健康経営を導入している企業は、就職先として選ばれやすく、優秀な人材を確保しやすくなります。

特に、健康経営の取り組みが整備されている企業では、採用活動において他社と差別化が図れ、結果として人材獲得にかかるコストを削減することができます。

④企業の医療費負担の軽減

企業で加入している保険は、企業が半分負担しています。健康経営の実施によって従業員の健康意識が高まれば、受診率や通院率は低下し、企業側の医療費負担の軽減につながります。

逆にいえば、社員の健康を考慮しないままでは、心や体の健康を害し病院へ通う従業員も増え、企業が負担する医療費も増加してしまいます。

健康経営への取り組みは、企業の医療費コストを最小限に留める効果が期待できるでしょう。

⑤CSRやSDGsの取り組みへの貢献

健康経営は、企業の社会的責任(CSR)活動に大きく貢献します。従業員の健康支援を通じて、企業は社会的責任を果たし、社会的評価が高くなることが期待できます。さらに、健康経営はSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも寄与します。特にSDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」では、企業が従業員の健康を守ることで、健康格差の縮小に貢献します。

また、目標8「働きがいも経済成長も」を推進するため、健康な従業員が活力を持って働ける環境を提供することが企業の生産性向上に繋がり、経済成長を促進します。

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット

健康経営の取り組みが「社員」に与えるメリット

健康経営は企業にとってのメリットだけでなく、従業員にとっても多くのメリットがあります。従業員の健康を守ることは、企業の持続的な成長に不可欠であり、社員のモチベーション向上にもつながります。

健康経営が社員に与える具体的なメリットについて見ていきましょう。

①健康への意識が向上する

健康に関する取り組みやセミナー研修などを通じて、従業員自身も自分の健康を維持する習慣や健康増進への意識が向上するでしょう。 プライベートの時間でも歩くように意識したり、食生活や生活習慣を改善したりするなど、行動の変化が期待できます。 心身ともに健康な状態でいられることで、従業員の家族にも良い影響を与えるでしょう。

②働きやすい職場環境で生き生きと働ける

健康経営の取り組みにより、残業時間の軽減や削減が可能になり、オフィス環境や就労条件などが健全な体制へ整えられます。 また、各取り組みを通じて従業員同士のコミュニケーションが活性化するため、お互いを認め、尊敬し、思いやり、敬意をもって協働することが可能になります。 結果、メンタル面でも安定が期待でき、従業員の満足度や幸福度が上がり生き生きと働けるでしょう。

③自分の仕事や職場に誇りを持てる

経済産業省の調査によると、企業の健康投資レベルは従業員のパフォーマンスに影響を与えます。

自社に対して誇りを持ち、自社の健康投資レベルが高いと感じている人の方が健康状態や仕事のパフォーマンスが向上する傾向があります。

担当者が従業員の健康を考えて取り組むことで従業員からの信頼も得られ、従業員は誇りを持って生き生きと働けます。

④キャリア形成の機会が増える

健康経営を実践する企業は、従業員が長期間健康を維持しやすい環境を提供するため、キャリア形成の機会が増えます。健康的な働き方を支援することで、従業員は安心して長期的なキャリアを築くことができ、より充実した職業生活を送ることができます。

健康経営の推進に向けた制度やインセンティブ措置

健康経営を企業戦略として推進するうえで、各種の制度や支援策を知っておくことは非常に重要です。企業のイメージ向上や外部からの評価にもつながるこれらの制度は、実践の後押しにもなります。

健康経営銘柄

健康経営銘柄は2014年度から開始された制度で、東京証券取引所に上場する企業の中から、特に優れた健康経営の実施企業を選定・発表する取り組みです。

評価は経営理念・方針、組織体制、制度・施策、評価・改善、法令遵守など多面的に行われ、外部からの信頼性を高める好機になります。選定されることで企業イメージが向上し、投資家や求職者からの評価にも期待できます。

健康経営優良法人認定制度

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。従業員の健康を重視する企業の姿勢を「見える化」でき、大規模法人・中小規模法人に分けて認定されます。

ホワイト500やブライト500といった称号も付与され、対外的な信頼の獲得に寄与します。

国や自治体などによる主なインセンティブ措置

健康経営や健康経営優良法人に取り組むことで、国や自治体、さらには金融機関よりインセンティブ措置を受けられます。

<国によるインセンティブ措置>

健康優良法人取得をハローワークの求人票に記入可能

<自治体によるインセンティブ措置>

- 奨励金や補助金の優遇

- 融資優遇

- 公共調達(政府が物やサービスを民間企業から購入すること)の加点

- 各地域の自治体において、健康経営に取り組む企業等の認定・表彰の実施

<銀行によるインセンティブ措置>

金利・融資の優遇(都道府県や金融機関によって違いあり)

健康経営のデメリットや課題

健康経営は多くの利点をもたらしますが、一方で実践にあたっての課題も存在します。制度の申請費用や、取り組みの浸透に時間がかかること、社内の意識の差などが障壁になる場合があります。

①健康経営優良法人の申請には費用がかかる

2023年度から、健康経営優良法人の申請には費用がかかるようになりました。

【健康経営優良法人2023(大規模法人部門)】 ◎認定申請料 80,000円(税込88,000円)/件 同時認定の対象となる合算1法人あたり15,000円(税込16,500円)を加算します。 ※健康経営度調査への回答のみを行う場合、フィードバックシートをお渡ししますが、認定審査は行いませんので、認定申請料不要とします。 【健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)】 ◎認定申請料 15,000円(税込16,500円)/件

引用:健康経営優良法人認定制度について

特に健康経営への予算を取りづらい企業にとっては、デメリットとなるでしょう。

②効果が出るまで時間がかかる

健康経営は、取り組み始めてすぐに結果が出るものではありません。効果が可視化しにくく、数値などで具体的に効果を実感するには時間がかかります。 例えば欠勤率や離職率の低下など、経時的な変化が健康経営の取り組みによるものなのか、正確に判断するには一定の期間が必要。よって、長期的な視野をもって焦らず継続的に取り組むことが重要です。

③経営視点での取り組みに不満を抱く可能性も

メンタルヘルス・セルフケア等に関する研修会の参加や、企業独自の取り組みへの参加などが求められる場合、参加そのものを負担に感じる従業員が出る可能性もあるでしょう。 強制することは返ってストレスを引き起こす原因になります。

従業員に安心感を持って健康経営の取り組みに参加してもらうためにも、健康経営についてしっかり説明し了承を得ることが大切です。 企業として健康経営を浸透させ、定着させる工夫をしましょう。

中小企業における健康経営のメリットと取り組み事例

中小企業においても健康経営の導入は十分に可能であり、大きな効果が期待されます。人的資源に制約がある中でも、創意工夫により社員の満足度や職場環境の改善が図られた実例をご紹介します。

中小企業が健康経営に取り組む主なメリット

「健康経営」は、実は中小企業こそ積極的に取り組むべきだといえます。その代表的な理由のひとつが、人手不足です。

中小企業は大企業に比べて人手不足が深刻化しています。人手不足が深刻化すると、残業時間の増加や休日出勤など、従業員ひとりひとりの負担が増えてしまいます。

結果、体調を崩し健康を害してしまう可能性が高くなるでしょう。休職や退職に至る従業員によって、さらに人手不足が進行する悪循環を引き起こしかねません。

こうした悪循環を断ち切るために、中小企業にとって健康経営は、職場環境の整備や従業員の定着率向上につながる有効な手段です。

従業員の健康づくりや労働環境の整備に目を向けた取り組みなら、従業員のモチベーションアップにつながるため、離職率低下や人手不足の解消が期待できるでしょう。

職場の定着率アップを目指したい企業は特に、健康経営を取り入れることをおすすめします。

中小企業における健康経営の取り組み事例

ある中小企業では、健康相談窓口を設置し、女性管理職を担当に任命。創業者自らも悩みを共有することで、相談しやすい環境を整えました。

結果として女性従業員からの相談件数が増え、2023年度の相談割合は88%が女性でした。早期に心身の不調に気づき、業務改善や配置転換が行われるようになり、従業員からも「働きやすくなった」との声が上がるなど、実際の改善につながっています。

参考:「健康経営優良法人2024 中小規模法人部門」 (経済産業省)

健康経営のメリットを知り、企業の未来を切り拓く第一歩に

健康経営は、単なる福利厚生の充実を超えて、企業の持続可能性や組織力強化に寄与する戦略的な経営手法です。認定制度の取得により社外からの評価も高まり、人材獲得やブランディングにもプラスに働きます。まずは取り組み事例を知ることから始めてみましょう。

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット