就業規則に休職制度を定めよう!盛り込みたいポイントを徹底解説

ストレス社会といわれる現代では、メンタルヘルスを理由に職場を休職する従業員が増加しています。

会社ごとに休職制度を決め、就業規則に記載しておくと迅速な対応が可能です。本記事では、就業規則に休職制度を取り入れる際に大切なポイントを解説しています。

休職制度とは何か?

休職とは、「業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱い」を指します。

休職制度は、労働基準法で定められているわけではなく、各企業で就業規則として定めるのが一般的です。

休職の種類

休職は、大きく下記の6種類に分類できます。

- 業務外の傷病を理由とする(私)傷病休職(病気休職)

- 傷病以外の私的な事故を理由とする事故欠勤休職

- 刑事事件に関し起訴された労働者に対して行われる起訴休職

- 労働者の他社への出向期間中になされる出向休職

- 労働組合の役員に専従する場合の組合専従休職

- 公職就任や海外留学などの期間中になされる休職等

上記の中でも病気休職に含まれる、「メンタルヘルス上の理由」で休職する労働者が特に増えてきています。

厚生労働省による2021年度調査では、過去1年間にメンタルヘルスの不調で連続1か月以上休業、または退職した労働者のいる事業者の割合は10.1%にのぼるという結果も出ています。

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「厚生労働省 2021年『労働安全衛生調査(実態調査)』」より

事業所の規模が大きくなるほど、メンタルヘルス不調者が休業・退職する割合は高くなる傾向がみられます。

また、休職には至っていないものの、何らかのストレスを抱えている労働者は約6割に上るという統計もあり、メンタルヘルスの問題には、企業は率先して取り組まなければなりません。

休職対応の全容については、以下の資料で詳しく解説しています。従業員が休職した際に、人事労務担当者が対応すべきこともご紹介していますので、ぜひご活用ください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちらから:休職対応マニュアル

休職制度を就業規則に盛り込むメリット

休職制度を設けるかは企業ごとの判断によりますが、休職制度を設けた場合は就業規則に当該制度に関する項目を定めることが義務づけられています。

また、法律上の規定にかかわらず、休職制度について漏れなく就業規則内に盛り込むことで、多くのメリットを得られます。

就業規則に休職制度を定めるのは、従業員を守るのはもちろん、会社を守るためにもおすすめです。理由について詳しくみていきましょう。

会社を守るため

休職制度について就業規則で定めることは、企業の社会的責任を果たすことにつながります。

さらには確保しておきたい人材の流出を避ける、離職率の低下を防ぐ等、会社のイメージアップにも期待できます。

休職制度を就業規則で定めていない場合はどうなるのか

休職制度がない場合、何らかの理由で就業が困難になった時点で退職または解雇となる場合が多いです。

休職制度そのものが法律で定められているわけではないので、解雇となっても法律上の問題はありません。

とはいえ、あまり現実的とはいえないでしょう。企業が休職希望者から不当解雇等で訴えられる危険性があります。会社の評判を落とす可能性も否定できないため、慎重な対応が求められます。

従業員を守るため

従業員が安心して働けるようにも、就業規則として休職制度を明確に定めておくことを推奨します。

休職制度があると周知することで、従業員が安心して働ける職場だと認識して、長期的に心と身体の健康を保つのに効果的です。

長期にわたる労働期間の中で、何らかの事情により就業が困難となる可能性は誰にでもあるでしょう。

休職制度を定めていない場合、就業が困難になった時点で従業員が「退職しなければならない」と不安になってしまう可能性があります。

制度を通じて不安を軽減し、安心して働ける環境を整えることが、結果として従業員のモチベーション向上につながると期待できます。

休業について就業規則で定める時の10のポイント

就業規則に休職制度を定める場合には、以下の項目を盛り込みましょう。

休職制度の利用対象者がいる場合に、人事担当者も迷わずスムーズに対応できるようになります。

本記事では特に注意したい10個のポイントについて説明します。就業規則として定める場合の例も記載しているので、参考にしてみてください。

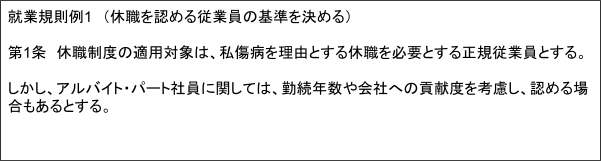

1.休職を認める従業員の基準を決める

休職をどの雇用形態の従業員に認めるかの基準を設けましょう。一般的には、正社員のみ認めるケースが多いです。

しかし、企業によって雇用形態等の事情は異なるため、パート・アルバイトでも勤続年数等、会社への貢献度によっては認めても良いなどルールを決めておくのが大切です。

企業が休職を判断する基準については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

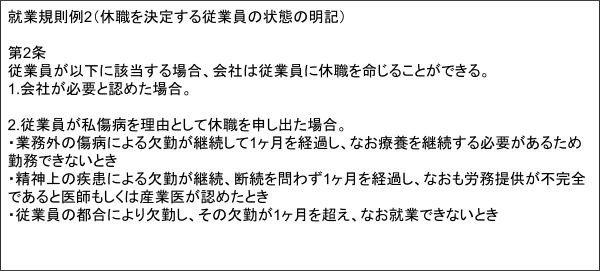

2. 休職を決定する従業員の状態の明記

従業員がどのような状態の時に休職を認めるか決めましょう。

もし決めていない場合は、労働者の自己申告で曖昧な理由でも休職を認める状況になりかねません。

また、本来は休職が必要な状態にも関わらず、自己判断が難しい従業員もいるので判断基準は客観的かつ明確に決める必要があります。

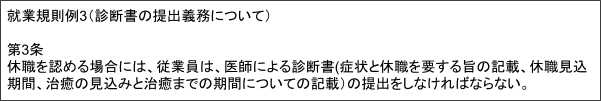

3.診断書の提出義務について

休職を認める際に、主治医の診断書の提出義務を定めましょう。

怪我や病気が原因で休職する場合、医師の受診義務や会社の産業医との面談、診断書を提出すること等を盛り込みます。

診断書の内容は、症状と休職が必要である旨の記載、休職見込み期間、治癒の見込みと、治癒までの期間等の記載を必須とするケースがあります。なお、診断書の費用は休職者の負担となる場合が多いです。

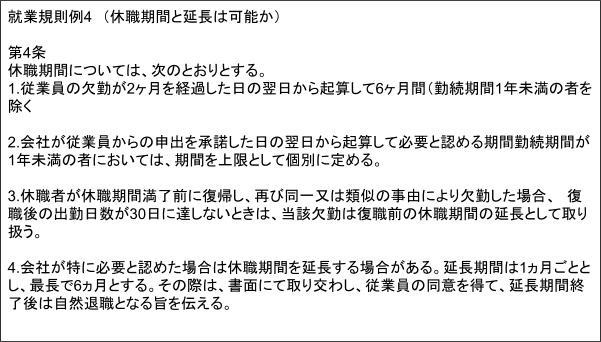

4.休職期間・延長は可能か

休職期間をどれくらい設けるか、さらには期間満了後の延長を認めるかについても明確に定めておきましょう。ここを明記しておかないと、従業員が申し出たままに休職を認めることになり、休職制度そのものが機能不全に陥る危険性があります。

休職期間は3ヶ月から長くても3年としている企業が多いです。

休職期間が終了した場合は、原則として延長を認めなくとも問題はありません。しかし、延長する場合は、医師の判断にて回復の目途が経っている場合のみ認める等、客観的な基準を定めておくとトラブルを防げます。

延長を認める場合には口頭での約束ではなく、必ず文書にて取り決めを実施しましょう。書面にして提示することで企業対応の証明となります。また、資料として保管しておくと、その後に同様の対応が必要となった場合の参考事例として活用できます。

休職期間を延長する際の判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

5.休職中の過ごし方

休職期間は仕事に復帰できるように体調を整える療養期間です。単なる長期休みではないため、例えば娯楽目的の旅行等をしていい期間ではありません。

これを踏まえ、企業は従業員の定期的な状況の把握、産業医による面談を欠かさないように対応することが求められます。従業員が療養に専念し、体調を整え復帰できるようにフォロー体制を整えましょう。

6.休職中の手当等について

休職中の手当については労働者にとって非常に重要な問題です。給与・賞与や社会保険料、傷病手当金について解説していきます。それぞれの項目内容についても、就業規則内に明記しておきましょう。

6-1.休職中の給与・賞与の支払いはある?

給与・賞与の支払いは原則として無給とする企業が多いです。理由は、賃金は労働に対して支払われる対価のため、働いていない休職期間は該当しないと考えられるからです。

しかし、企業によっては支払いの継続を認めているところもあります。支払う場合は、基準の明確化を含め、慎重に対応を検討しましょう。

6-2.休職中の社会保険料の支払いはどうなる?

社会保険料については休職中であっても、就労中と同様の金額を会社・休職者共に折半して負担しなければなりません。

就労中は社会保険料は給与から天引きされていますが、休職中の賃金を無給とする場合、天引きでの徴収は難しくなります。

社会保険料の支払い方法について、休職前に本人と取り決めを実施しておくようにしましょう。例えば、毎月請求書を発行し、休職者に社会保険料を振込にて支払ってもらう等の対応が求められます。

6-3.傷病手当金はもらえる?

健康保険の加入状況によって傷病手当金がもらえます。傷病手当金とは、「休職期間中、事業主から十分な報酬が受けられない場合にの労働者とその家族を守る制度」です。支給開始日から最大で1年6カ月支払われると決められており、期間の延長はありません。

支給額は1日につき、「直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)」です。

支給条件は以下の4点です。条件をすべて満たさないと支給対象にはなりません。

- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業

- 仕事に就くことが不可能である

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった

- 休業した期間について給与が支払われない場合

休職してから4日目からが支給対象となります。最初の3日間は支給されないので注意が必要です。

この傷病手当金は、会社経由で手当金を振り込むことも可能です。振込先を会社口座に指定しておいて、社会保険料や住民税を相殺した金額を休職した社員に振り込めば、社員から毎月振り込んでもらう等の対応を取る必要がありません。

ただし、傷病手当金は請求してから支払いが開始するまで時間を要します。その間は会社の持ち出しになるので注意する必要があります。

7.休職期間中の受診義務について

休職期間中は、定期的に医師の診察を受け、会社の産業医と面談する必要があると決めておきましょう。

場合によっては、病院代がかかる等の理由により、医師の診断を拒む休職者もいるかもしれません。

産業医との面談も拒否されてしまう可能性も否定できないため、受診の義務について定めておきましょう。

8.休職期間の通算方法、通算規定の必要性

休職要件として、欠勤期間及び休職期間の通算規定を定めておく必要があります。

この規定を明記しておかないと、休職が必要な状態にも関わらず休職を認められないケースや、反対にいつまでも休職を繰り返し、会社や他の従業員への負担が大きくなるケースも起こり得ます。順にみていきましょう。

8‐1 休職の要件として「欠勤期間」の通算規定を決めておこう

例えば、就業規則の中に休職要件として、「業務外の私傷病による欠勤が3ヵ月を超えた場合」と定めたと仮定して考えます。

3ヶ月欠勤した後、1日だけ出勤し再度3ヶ月欠勤した場合、実際には休職要件に該当するにも関わらず、1日の出勤をしたことで欠勤期間がリセットされてしまいます。「3カ月を超えた場合」という条件に当てはまらなくなり、休職を認めることができません。

休職事由に該当すると判断するためには、欠勤期間は「連続した期間」ではなく、「通算」してカウントすることを明記しておきましょう。

8‐2 「休職期間」の通算規定を決めておこう

休職と復職を繰り返す従業員を想定し、休職期間の通算規定を決めておきましょう。メンタルヘルスの問題を起因とする休職の場合、休職と復職を繰り返してしまうケースがあります。

休職と復職の繰り返しが続く場合、復職するごとに休職期間がリセットされてしまうと、会社はいつまでも休職を認め続ける状態が続き、休職制度そのものの機能が破綻してしまいます。

同一または類似の事由による休職については、次のような休職期間を通算する規定を定めることで、休職制度を適切に運用できるようになります。

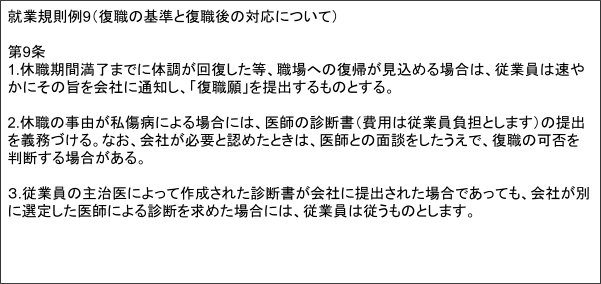

9.復職の基準と復職後の対応について

復帰の基準と復帰後の対応についても就業規則に明記しておきましょう。復職にあたり、企業は労働者に対して主治医による職場復帰が可能と判断する診断書の提出を求めます。

診断書には、復職した際に、就業上に必要な配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらいましょう。

ただし、主治医による診断のみでは、日常生活では問題がなくても、必ずしも職場で求められる業務ができる状態まで回復していない可能性も考えられます。産業医等も診断し、復職可能かどうか意見を述べる等の対応が必要です。

復職前に主治医に対し、職場の業務遂行能力について提示しておくと、職場に復帰できるまで回復しているか判断してもらいやすくなります。

休職者の回復状況が充分でないまま復職してしまうと、企業と休職者の双方にとって負担となります。復職してもまた休職が必要な状態になってしまう場合もあるため、医師(産業医)と十分にコミュニケーションを取ったうえでの無理のない復職が求められます。

職場については、元の慣れた職場へ復帰させることが原則です。しかし、職場の異動等が原因でメンタルヘルスの問題を抱えたケースにおいては、配置転換や異動を検討した方が良い場合もあります。

休職に至った状況に配慮し、一人ひとりに適切な対応を取る必要があります。

仕事量についても、最初はできる限り負荷を軽減し、段階的に元の仕事量に戻していく等の配慮が必要です。復帰する職場も休職者を受け入れられるようなフォロー体制を整えましょう。

従業員が復職する際は、職場復帰支援プログラムを取り入れるのも良いでしょう。詳しくは、以下の記事で解説しています。

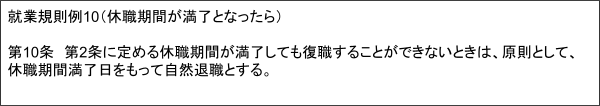

10.休職期間が満了となったら

休職期間満了時に復職できない場合は、自然退職とする旨を就業規則にて定めましょう。休職して療養に努めたとしても、期間内に病気が完治しない場合もあります。

考え方として、「労働契約の終了に関するルール」より、有期契約の派遣社員の契約期間と同様に考えられるため、「自主退職」や「解雇」ではなく自然退職となります。

休職を就業規則で定めることは会社にとっても大切

休職制度は法律で決められていないため、企業ごとの判断で就業規則を作成する必要があります。

休職制度を就業規則で定めると、休職が必要な従業員がいる場合に滞りない対応が可能です。休職制度は、従業員を守る為だけでなく、無用なトラブルを防ぐ等、会社を守るためにも大切です。

休職の期間や条件だけではなく、休職中の過ごし方や、復職後のフォロー体制を整え、企業と従業員が信頼して働けるようにし、企業の発展へとつなげましょう。

休職対応の全容については、以下の資料で詳しく解説しています。従業員が休職した際に、人事労務担当者が対応すべきこともご紹介していますので、ぜひご活用ください。