安全衛生委員会とは?設置義務の基準からメンバーやネタ、議事録の例

安全衛生委員会は、従業員の健康と安全を確保し、職場環境の改善を目的とする組織です。一定規模以上の事業場では設置が義務付けられており、適切な運営によって労災の防止や健康リスクの軽減が期待できます。

本記事では、安全衛生委員会の設置基準、メンバー構成、具体的な議題、議事録の作成方法について詳しく解説します。企業の安全衛生管理体制を強化し、健康経営を推進するための参考にしてください。

目次[非表示]

以下の資料では、労働安全衛生法にて設置が義務となる役職・委員会をご紹介しています。

ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【労働安全衛生法】企業が取り組むべきことは?

安全衛生委員会とは?設置の目的と法律上の規定

安全衛生委員会は、企業が労働者の健康と安全を確保するために設置する委員会です。一定規模の事業場では法律により設置が義務付けられており、職場環境の改善や労災の防止に貢献します。

安全衛生委員会の目的と役割

安全衛生委員会の主な目的は、労働者の健康と安全を守ることにあります。労働災害の防止や職場環境の改善に向けて、事業者と労働者が協力して活動を行います。また、企業の法令遵守を支援する役割も果たします。

安全衛生委員会で話し合う内容

委員会では、労働災害の防止策や作業環境の改善策について話し合います。具体的には、安全設備の点検、労働者の健康管理、ストレスチェックの結果分析などが議題に挙がります。

安全衛生委員会を開催する頻度

法律では、安全衛生委員会を毎月1回以上開催することが義務付けられています。定期的な開催により、職場の安全衛生管理を強化し、労働者の意見を反映しやすくなります。

安全衛生委員会の設置義務基準:対象となる事業場

安全衛生委員会の設置義務は、事業場の規模によって異なります。一定の基準を満たす企業は、労働安全衛生法に基づき委員会を設置し、適切な運営を行う必要があります。

設置義務の対象となる事業場

安全委員会・衛生委員会両方の設置義務に該当する企業が、安全衛生委員会の設置の対象です。

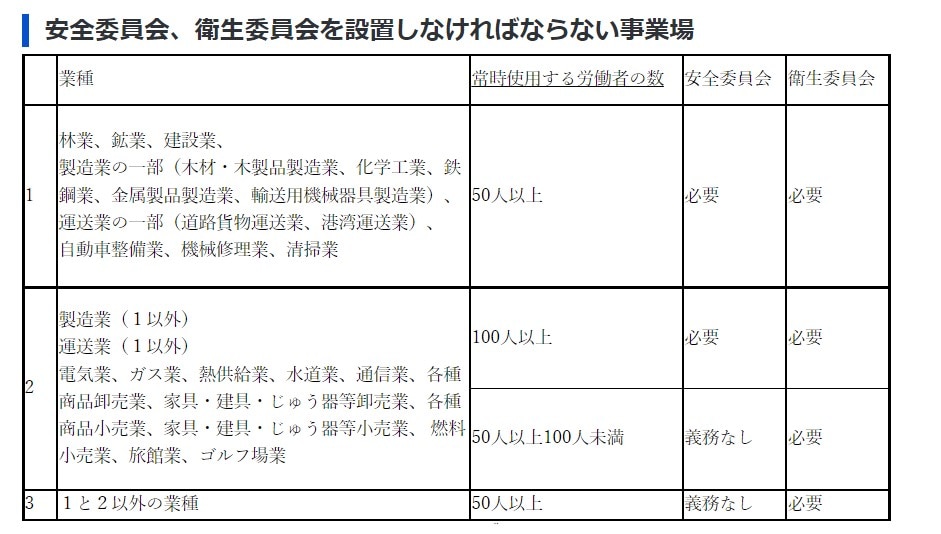

安全委員会・衛生委員会の設置義務の対象事業場は、以下図のとおりです。(労働安全衛生法第8条及び第2条第1項及び第2項)

引用:厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」

「衛生委員会」は常時使用する労働者の数が50人以上の事業場に設置が義務づけられています。

「安全委員会」は50人以上に加え上記図の一定の業種・規模の事業場に義務づけられています。

つまり、衛生委員会と安全委員会を統合して「安全衛生委員会」として設置する事業場は、労働者50人以上で上記図の業種・規模に該当する企業です。

安全衛生委員会の設置義務については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

設置義務の対象外となる事業場

安全衛生委員会の設置対象外の事業場でも、業種を問わず50人以上の労働者を雇用する事業場では「衛生委員会」の設置は義務です。

常時使用する労働者が50人未満の事業場には、いずれの委員会の設置も義務づけられていませんが、労働者の意見を取り入れる体制整備は必要と労働安全衛生規則に定められています。

「委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない」

引用:労働安全衛生規則第23条の2

従業員との面談の機会を設けたり、意見箱の設置やアンケートの実施など、労働者の意見を聞く体制を整えましょう。

以下の資料では、労働安全衛生法にて設置が義務となる役職・委員会をご紹介しています。

ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【労働安全衛生法】企業が取り組むべきことは?

安全衛生委員会の進め方は?設置から開催までの流れ

安全衛生委員会を効果的に運営するには、設置から開催までの流れを明確にし、計画的に進めることが重要です。ここでは、安全衛生委員会設置のステップを解説します。

Step1.体制の確立と委員の選出を行う

まず、委員を選出し、安全衛生委員会を発足させます。構成員を選出する際は、以下の2点に注意しましょう。

・法律の規定に従い適切に選出する

・企業側と労働者双方の意見が反映されやすい体制を整える

特に重要なのは、経営層が積極的に関与し、委員会の意義を従業員に示すことです。通常業務とは別に時間を割くことに抵抗を感じる従業員もいるため、形式的なものではなく、実際に職場の安全向上につながる活動であることを伝える必要があります。社長や工場長などのトップが委員会の目的である「従業員の安全と健康を守る」ことを強く発信し、参加の意義を周知することが大切です。

Step2.規定を作成する

安全衛生委員会の運営を円滑に進めるため、委員会の目的や役割、会議の開催頻度などを明文化した規定を作成します。

Step3.年間計画を立てる

次に、年間計画を策定します。安全衛生委員会を毎月継続的に開催し、出席率を高めるために、事前に1年分の日程を決めておくことが重要です。

さらに、日程だけでなく、各月のテーマをあらかじめ設定しておくとスムーズに進行できます。

安全面・衛生面の両方をバランスよく取り上げるため、企業側と従業員双方の意見を反映させながらテーマを決定することが効果的です。

Step4.安全衛生委員会を開催する

準備が整ったら、安全衛生委員会を開催します。

安全衛生委員会を円滑に運営するためには、形式的な開催に陥らない工夫が必要です。偏った人だけが発言する、従業員の意見がほとんど出ない、報告だけで短時間で終わってしまうといった課題を防ぐために、以下のポイントを意識しましょう。

事前にタイムスケジュールを作成し、各自の報告、審議、まとめを計画的に進める

議長が指名し、多くの構成員に発言の機会を与える

各部署から活動報告を行い、発言の幅を広げる

少人数のグループで議論を行い、意見を取りまとめる

委員会の場が活発な意見交換の場となるよう、参加しやすい雰囲気を作ることが重要です。

Step5.振り返りと改善の実施を行う

委員会開催後は、議事録を作成し、全従業員へ周知する必要があります。

そして安全衛生委員会で一番大切なのは、安全衛生委員会の開催後に話し合った内容を整理し、実行に移し、かつその活動を振り返ることです。いわゆるPDCAサイクルの実行です。

委員会終了後に即座に活動計画を整理し、役割分担を決めて実行に移します。そして次回の委員会開催前にその結果もしくは経過をとりまとめ、必ず委員会で報告しましょう。

結果や進捗を確認できると、委員会に参加する構成員だけでなく、意見をあげる現場の従業員の意識も向上が期待できます。

安全衛生委員会を設置しないと罰則あり!

従業員が50人以上の事業場では設置が義務化されており、これを怠ると労働安全衛生法に基づく指導や罰則の対象となる可能性があります。罰則としては、事業者に対し50万円以下の罰金が科されることがあり、企業の信用にも影響を及ぼしかねません。そのため、適切に委員会を設置し、定期的に開催することが重要です。

安全衛生委員会のメンバー:各役割と人数・選出方法

安全衛生委員会のメンバーは、企業の労働環境や業務内容に応じて適切に選出する必要があります。

委員会の構成メンバーと各人数

安全衛生委員会に必要な構成員は、以下の5つです(労働安全衛生法第19条第2項)。

<安全衛生委員会に必要な構成員>

- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者

- 安全管理者

- 衛生管理者

- 産業医

- 労働者(安全・衛生に関し経験を有する労働者)

1については1名と定められていますが、他の構成員に人数の決まりはありません。事業場の状況によって決めましょう。

安全管理者・衛生管理者などが事業場にいれば問題ないですが、もし新たに選出する際は、資格の取得から必要になる場合もあります。

構成員の確認は一番に取り組みましょう。

衛生管理者とは、労働者の健康管理はもちろん、企業で働くすべての人が安心かつ安全に働けるよう、労働者の衛生教育や衛生委員会の運営などもおこなう専門家です。詳しくは以下の記事で解説しています。

衛生管理者と安全管理者の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

構成メンバーの選出方法

安全衛生委員会の構成員は、選出の仕方についても法で定めがあります(労働安全衛生法第19条)。

- 「1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者」は1名を事業場が指名する

- 1以外の構成員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合の推薦に基づき事業場が指名する(過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する)

構成員の半数を、労働者の過半数以上の推薦をもとに決めるのは、委員会に労働者の意見をより反映しやすくするためです。

また、可能な限り様々な部署からバランスよく選出し、幅広い労働者の意見を取り入れるようにしましょう。

安全衛生委員会は、企業全体で労使双方の意見を交わし合うことが大切です。

構成員の選出は、規定のルールに沿って、また事業の規模や業務内容によって、慎重に行ってください。

安全衛生委員会のメンバーと構成人数については、以下の記事で詳しく解説しています。

安全衛生委員会のテーマ:決め方と具体的なネタ

安全衛生委員会では、職場の安全・衛生に関する具体的なテーマを設定し、議論を進めます。

安全衛生委員会のテーマの決め方

現状の調査と情報の収集を行う

まずは健康診断やストレスチェックの振り返り、社内公募やアンケートによる従業員の意見聴取などを行い、自社の現状を調査することが必要です。

加えて研修やテキストなどを活用し、他社の事例や時事ネタなどの情報収集も行いましょう。

労働者の意見を取り入れる

企業からの目線だけでなく、労働者の業務実態に沿った内容が必要です。委員会の前半と後半で分けて、企業が決めた内容と社内公募の案件の両方を取り上げるなど、双方の意見を取り上げる工夫をしましょう。

社内公募がない場合は、構成員の中で担当制にするなども有効です。

安全・衛生の両テーマを取り上げる

安全衛生委員会として開催する場合は、安全委員会と衛生委員会の異なるテーマそれぞれをバランスよく審議する必要があります。安全と衛生のテーマを月ごとに交互に取り上げるなど、事前に決めておきましょう。

安全衛生委員会の具体的なネタ

安全衛生委員会の具体的なネタとして、以下のようなものが挙げられます。

<労災事例から>

- 実際に起きた労災事故の原因究明や対策の検討

<健康診断・ストレスチェックの結果から>

- セルフケア対策

- メタボリックシンドローム対策

- 腰痛対策

- 肩こり対策

- 禁煙対策

<時事ネタ・季節ネタから>

- 熱中症・食中毒など近年起こっている問題

- 離職率上昇対策

<社内公募から>

- 社内のコミュニケーション問題(ハラスメント)

- 残業・業務の偏り

- 危険防止のための社員からの提案 など

安全衛生委員会では幅広いテーマについて、事業場と労働者双方の意見が取り入れられ、企業全体の改善に繋がることが大切です。

他のテーマについては、以下の記事でもご紹介していますのでぜひご覧ください。

安全衛生委員会の議事録:法律上の規定とテンプレート

安全衛生委員会の議事録は、労働安全衛生法に基づき、事業者が作成・保管する義務があります。委員会の決定事項や討議内容を記録し、従業員に周知することが求められます。

議事録の法律上の規定

安全衛生委員会を開催した際は、以下3つが義務付けられています。

- 記録:その都度議事録を作成する(労働安全衛生規則第23条)

- 保管:議事録は3年間保管する(労働安全衛生規則第23条)。

- 開示:話し合った内容、決まった事柄などを遅滞なく従業員へ周知する(労働安全衛生規則第23条)

従業員への開示は、周知方法として以下の3つが挙げられています(労働安全衛生規則第23条3項)。

- 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、又は備え付ける。

- 書面を労働者に交付する。

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

審議内容が現場に伝わらないと、委員会開催の意味がありません。全従業員に周知できるよう、事業場に合った方法で開示し、現場に活用しましょう。

議事録テンプレート

議事録には、記載に必要な項目が決まっています。

<議事録に必要な基本項目>

- 開催日時と開催場所

- 出席者の名前と役職

- 報告事項

- 議長のコメント

- 産業医からのアドバイス

これらを漏れなく記載するために、また手間を省くためにも、テンプレートの活用がおすすめです。

以下の記事から議事録のテンプレートがダウンロードできます。

安全衛生委員会のオンライン開催における要件

近年、リモートワークの普及に伴い、安全衛生委員会をオンラインで開催する企業が増えています。ここでは、オンライン開催のメリットや進め方について解説します。

安全衛生委員会はオンライン開催が可能

2020年、厚生労働省の通達により、安全衛生委員会のオンライン開催が認められました。これにより、遠隔地の従業員も参加しやすくなり、業務の効率化が期待できます。

オンラインで開催する際は、以下の要件を満たす必要があります。

ア 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。

イ 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること。

ウ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。

引用: 「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」 (厚生労働省)

URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5324&dataType=1&pageNo=1

オンライン開催のメリット・デメリット

オンライン開催のメリット

オンライン開催のメリットは、遠隔地の社員も参加しやすい、移動時間と費用を削減できる、議事録や資料の共有がスムーズで欠席者がいても後日共有がしやすい点が挙げられます。

オンライン開催のデメリット

一方、デメリットは、通信環境や機器の調子に影響される、意思の疎通がしにくい場合がある、参加者のITリテラシーが必要という点が挙げられます。

安全衛生委員会の設置・運営に関するQ&A

ここからは、安全衛生委員会の設置や運営に関するよくある疑問について、Q&A形式でご紹介します。

Q:安全衛生委員会はいつ開催すべきですか?

原則として業務時間内に実施し、一般的には30〜40分程度が想定されています。

Q:安全衛生委員会の内容を従業員に知らせる必要がありますか?

事業者は委員会開催後、議事の概要を遅滞なく労働者に周知する義務があります。

主な周知方法は議事録を見やすい場所に掲示、書面を交付、電子的な方法で記録して各作業場で内容を確認できるようにするなどです。

Q:安全衛生委員会を効果的に実施するコツはありますか?

まずは事前に1年の活動計画を立てましょう。労働者の意見を広く集めて、ルール作りを行います。

また、定期的に計画の進捗状況を確認し、振り返りを行うことが大切です。

Q: 安全衛生委員会を臨時開催することはありますか?

緊急時や災害時、職場の安全衛生に関する重要な問題が突発的に発生した場合などは、臨時開催する場合もあります。

Q: 安全衛生委員会の規定は誰が定めますか?

安全衛生委員会の規定は、委員会自体が定めます。規定の作成例やテンプレートの活用が効果的です。

安全衛生委員会の運営を円滑にして従業員の安全と健康を守る

安全衛生委員会を効果的に運営するには、定期的な開催だけでなく、議論を活性化し実効性のある対策につなげることが重要です。そのためには、事前の準備、適切なメンバーの選出、会議の進行管理、労働者の意見の積極的な取り入れなどが求められます。

本記事で紹介した内容を参考に、安全衛生委員会の運営を改善し、職場の安全対策を強化しましょう。

以下の資料では、労働安全衛生法にて設置が義務となる役職・委員会をご紹介しています。

ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【労働安全衛生法】企業が取り組むべきことは?