健康リスクとは?集団分析による計算方法|職場環境の改善への活用法

近年、企業における従業員の心身の健康管理が重要視されています。特に、職場のストレス要因を把握し、未然に健康リスクを防ぐ取り組みが求められています。その中で、ストレスチェックの実施と結果の活用は、職場改善の有効な手段となります。本記事では、ストレスチェックの集団分析を通じて健康リスクを可視化し、効果的な対応策を講じる方法について解説します。

目次[非表示]

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット

健康リスクとは

健康リスクとは、ストレスチェックの結果から「仕事のストレス判断図」を用いて算出される、仕事に関連するストレスのリスク度合いを示す指標のひとつです。

「仕事のストレス判断図」とは、ストレスチェックで職業性ストレス簡易調査票を用いた場合に、その結果を分析するための図表です。ストレスチェック結果をもとに、この判断図を使って総合的な健康リスクを数値化することで、労働者が抱えている仕事上のストレスの程度を把握します。

健康リスクの算出に用いるストレスチェックの「集団分析」とは

ストレスチェックの結果を職場全体で活用するには、「集団分析」が欠かせません。これは、個人が特定されない形で部署や職種ごとのストレス傾向を分析し、職場環境の改善や健康リスクの把握に役立てる方法です。

そもそもストレスチェックとは

ストレスチェックは、従業員の心理的なストレス状態を把握するための調査であり、労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場で実施が義務付けられています。

2025年3月14日には、政府が労働安全衛生法の改正案を閣議決定し、従業員50人未満の事業場にも実施義務を拡大する方針が示されました。この改正法が成立すれば、施行時期は公布後3年以内となる予定です。ストレスチェックの結果を活用し、職場の健康リスクを可視化することで、企業は従業員の心身の健康を守る取り組みを強化できます。

また、労働者の健康確保対策の推進として、2023年度から2027年度に計画されている第14次労働災害防止計画では下記が具体的取組みとして設定されています。

ア) メンタルヘルス対策

(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

・ストレスチェックの実施のみにとどまらず、ストレスチェック結果を基に集団分析を行い、その集団分析を活用した職場環境の改善まで行うことで、メンタルヘルス不調の予防を強化する。引用:厚生労働省「第14次労働災害防止計画(2023年度~2027年度)-|こころの耳」

ストレスチェックの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

ストレスチェック後に実施する集団分析とは

ストレスチェックの結果を集団単位で集計・分析することを「集団分析」と呼びます。この手法では、部署や年代別にストレス要因を把握し、職場の課題を明確化することが可能です。

労働安全衛生法では、集団分析は努力義務とされています。

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら : 【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット

ストレスチェックの集団分析から健康リスクを計算する方法

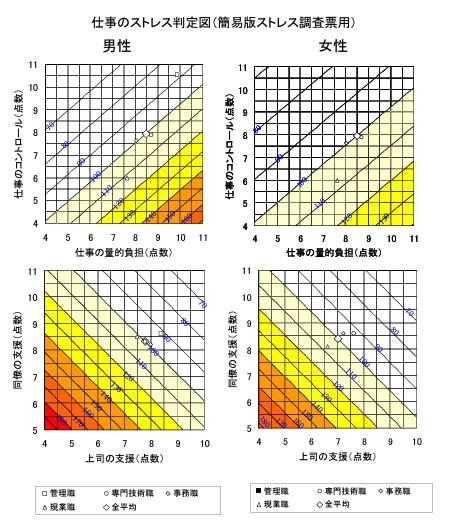

職場における健康リスクの評価には、「量―コントロール判定図」と「職場の支援判定図」という2種類の評価図が使用されます。

これらの図を用いることで、各職場におけるストレスの状況を視覚的に把握し、それぞれの観点から健康リスクを評価することが可能です。最終的には、これら2つの図から得られたリスク値を掛け合わせることで、総合的な健康リスクが算出されます。

引用:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票を用いた ストレスの現状把握のためのマニュアル」

仕事のストレス判定図上の斜めの線は、仕事のストレス要因から予想される病気や疾病、休業などの健康問題のリスクを標準集団の平均を100として表しています。

たとえば、総合健康リスクが120であれば仕事のストレスのために心理的ストレス反応、疾病休業、医師受診率などのリスクが1.2倍になると評価でき、職場環境改善等の対策を検討することが必要となります。

このように結果を標準集団と比較することで、仕事のストレス要因の特徴を全国平均と比較して見つけることができます。

量―コントロール判定図から分かる健康リスク

量―コントロール判定図は、仕事の量的負荷とコントロールの程度を視覚的に示す図であり、職場のストレス状況を把握するのに役立ちます。仕事が多くて自由度が低い状況は、特にストレスが強くなる傾向があります。

横軸:仕事の量的負荷

業務の分量や長時間労働の有無など、仕事の負荷に関する要素を示します。過重な仕事量は、従業員の心身に大きな負担をかけ、健康リスクを高める要因となります。

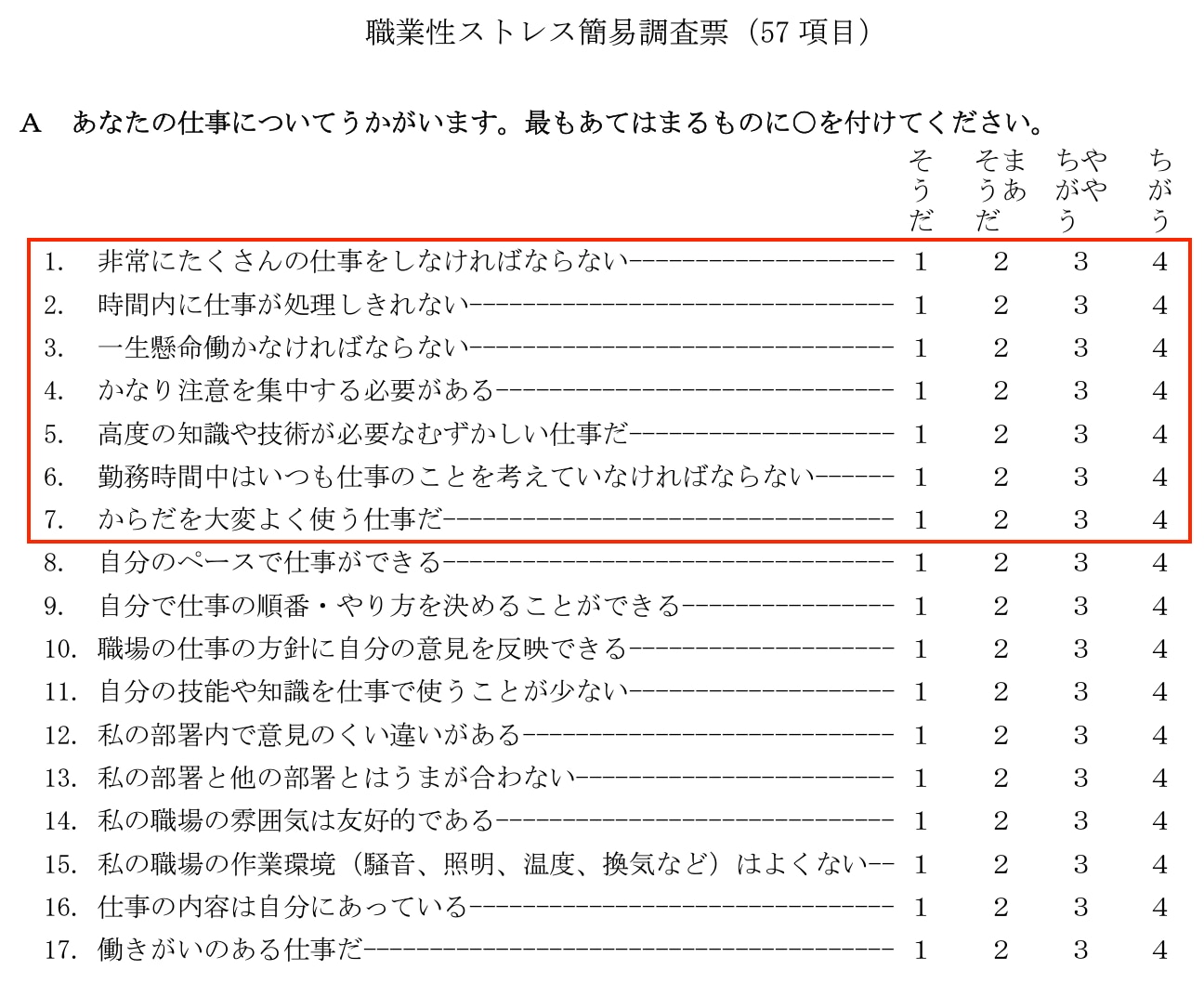

【質問例】

・非常にたくさんの仕事をしなくてはならない

・時間内に仕事が処理しきれない

・一生懸命働かなければならない

引用:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(57 項目)」

「仕事の量的負荷」は、点数が高いほど健康リスクが高くなります。また、調査票の回答が「そうだ/まあそうだ」が男性で6個以上、女性で5個以上の場合は、仕事の負担が重くなっていないかチェックすることがおすすめです。

縦軸:仕事のコントロール

自分の仕事に対してどれだけ裁量や自由度があるかを示します。仕事のコントロールが低いと、ストレスが増加し、職場の改善が求められます。

【質問例】

・自分のペースで仕事ができる

・自分で仕事の順番・やり方を決めることができる

・職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる

引用:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(57 項目)」

「仕事のコントロール」は、点数が高いほど健康リスクは低くなります。調査票の回答が「ややちがう/ちがう」が2つ以上ある場合は、仕事のコントロール度について見直すのがおすすめです。

職場の支援判定図から分かる健康リスク

職場の支援判定図は、上司や同僚からの支援の程度を視覚的に示す図であり、職場の人間関係やサポート体制を把握するのに役立ちます。「相談しづらい」「孤立している」職場環境は、従業員のストレスを高める要因になります。

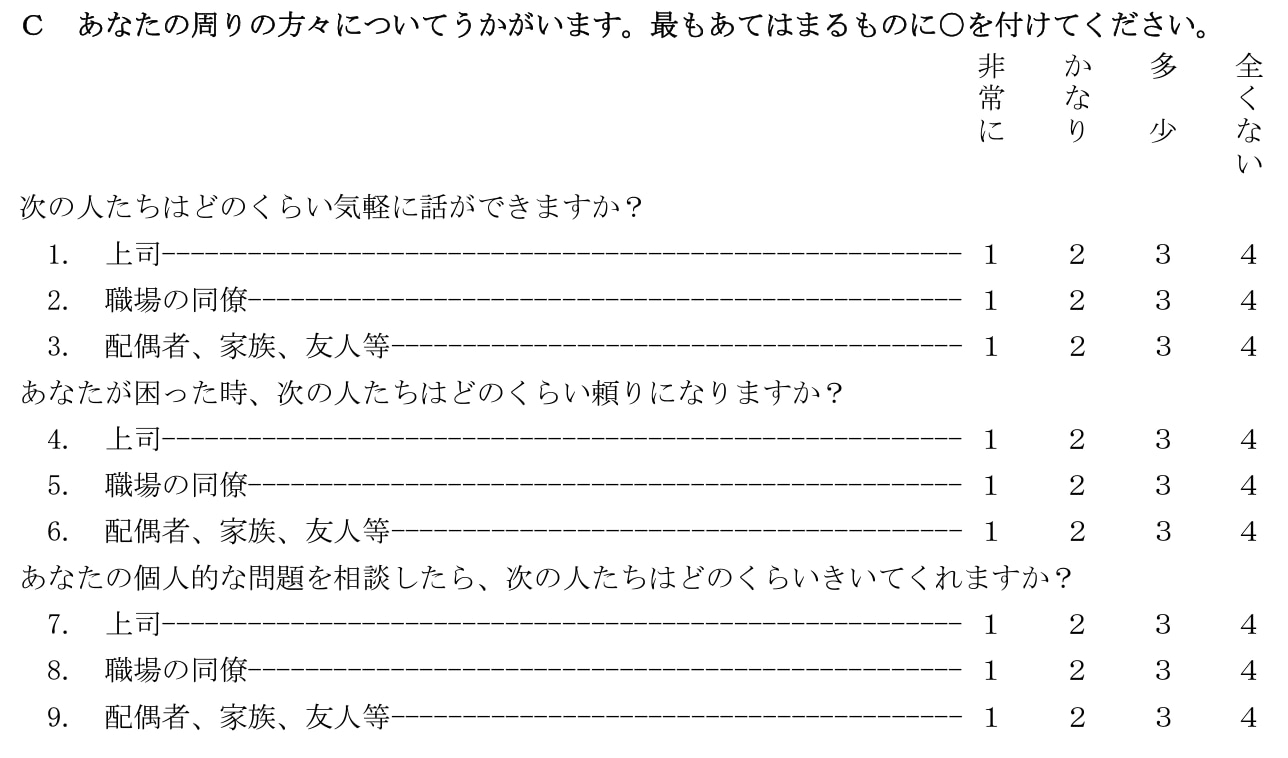

調査票での回答が「多少/多くない」の数が5個以上見受けられる場合は、職場の支援状況を見直すようにしましょう。

引用:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(57 項目)」

横軸:上司の支援

上司による適切なマネジメントが機能しているか、また相談のしやすさなどがここに反映されます。コミュニケーションの質や意思疎通の円滑さを確認する手がかりになります。

【質問例】

・どのくらい気軽に話ができますか(上司)

・あなたが困った時、どのくらい頼りになりますか(上司)

・あなたの個人的な質問をしたら、どのくらいきいてくれますか(上司)

縦軸:同僚の支援

日々の業務の中で同僚からの支援や理解が得られているかどうかを示します。孤立感や協力関係の有無が、ストレスの程度に大きく影響するため、重要な評価軸となります。

【質問例】

・どのくらい気軽に話ができますか(職場の同僚)

・あなたが困った時、どのくらい頼りになりますか(職場の同僚)

・あなたの個人的な質問をしたら、どのくらいきいてくれますか(職場の同僚)

総合健康リスクの算出方法

仕事のストレス判定図上の斜めの線は、仕事のストレス要因から予想される病気や疾病、休業などの健康問題のリスクを標準集団の平均を100として表しています。

たとえば、総合健康リスクが120であれば仕事のストレスのために心理的ストレス反応、疾病休業、医師受診率などのリスクが1.2倍になると評価でき、職場環境改善等の対策を検討することが必要となります。

このように結果を標準集団と比較することで、仕事のストレス要因の特徴を全国平均と比較して見つけることができます。

総合健康リスクの計算式=「量-コントロール判定図の値」×「職場の支援判定図」/100 |

ストレスチェックの集団分析から健康リスクを計算する際の注意点

ストレスチェックの集団分析を実施する際は、適切な運用と慎重な評価が求められます。特にプライバシー保護や分析手法の精度、継続的なデータの扱いなどがポイントです。

匿名性とプライバシーを確保する

分析対象が10名未満の場合は、個人が特定されるリスクがあるため、実施には全員の同意を得るか匿名性の確保が不可欠です。

個人が特定されない主な方法は、個人データの匿名化、集団単位での表示、集団の最小人数を設定するなどが挙げられます。

集団の最小人数の設定においては、厚生労働省の指針では、10人未満の集団には分析結果を出さないことが推奨されています。人数が少ないと、誰のデータか推測されやすくなるためです。

総合的な評価を行う

集団の傾向を把握するには、一つの項目だけに注目せず、複数の視点から全体像を読み取る姿勢が大切です。偏った見方では、正確な判断に至らないことがありますので気をつけましょう。

継続的なデータ比較を続ける

ストレスチェックの結果は単年で完結せず、継続的な比較と記録が重要です。結果を年度ごとに追跡することで、職場の変化や改善傾向を客観的に確認できます。

ストレスチェック集団分析は5年間の保管が推奨されており、ストレスチェック結果の保存は5年間が義務づけられています

ストレスチェック結果の保存については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

ストレスチェック結果の保存期間は5年!閲覧範囲や開示方法について徹底解説

健康リスクの活用法

集団分析で得られた健康リスクの数値は、単なるデータではなく、組織の状態を表す指標です。状況を正しく読み解くことで、特定の部門や業務環境に潜む課題を特定できます。

たとえば、高いストレス反応が継続する部署では、管理体制やコミュニケーションの見直しを検討するなど、適切なアクションにつなげることができます。正確な理解と丁寧な対応により、従業員の安心感や働きやすさの向上が期待されます。

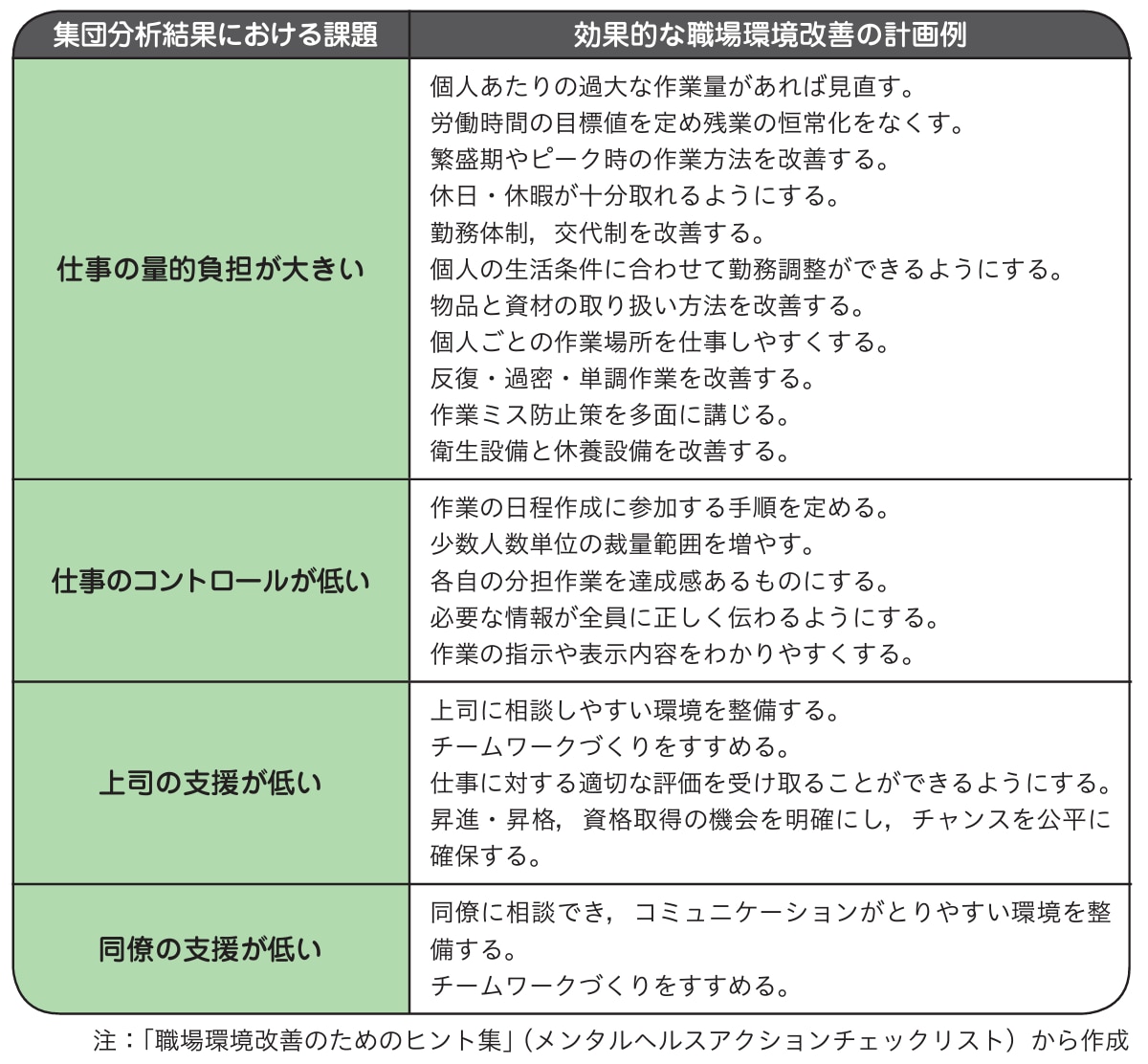

集団分析によって明らかになった課題別の職場環境改善計画の一例をご紹介します。

引用:労働者健康安全機構・厚生労働省「これからはじめる職場環境改善」

ストレスチェックの集団分析については、以下の記事で詳しく解説しています。

ストレスチェック項目についてはこちら

健康リスクを早期に発見し働きやすい職場づくりへ

ストレスチェックの集団分析は、組織の状態を客観的にとらえる有効な手段です。定期的な実施と継続的な比較により、職場のリスク傾向や変化を把握しやすくなります。得られた結果を正しく読み解き、迅速かつ的確な施策につなげることで、働きやすい職場づくりを実現できます。適切な分析と対応の積み重ねが、組織全体の健全な運営と人材の定着・活躍を後押しします。

以下の資料では、企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリットを解説しています。ぜひ業務にお役立てください。

>>>資料ダウンロード(無料)はこちら :【健康情報DX】企業の健康情報の管理方法における実態とシステム導入のメリット

ストレスチェックの集団分析

ストレスチェックの集団分析は、実施するだけで終わるものではありません。運用の質を高めるには、データの読み解きと活用のスピードが鍵になります。

「mediment」では、ストレスチェックの実施から集団分析までを一元管理。高ストレス者の抽出や分析結果の報告書作成もスムーズに行えます。多言語対応や健康診断情報との連携機能も備えており、人事担当者の負担軽減にもつながります。職場のリスクを見逃さない体制づくりの第一歩として、ぜひ以下の資料をご確認ください。